原標題:探訪廣西“活化石”民族新家園:“一步跨千年”邁入現代生活

圖為一名白褲瑤居民正在紡織。韋國政 攝

中新網河池南丹11月21日電 題:探訪廣西“活化石”民族新家園:“一步跨千年”邁入現代生活

作者 劉俊聰 韋國政

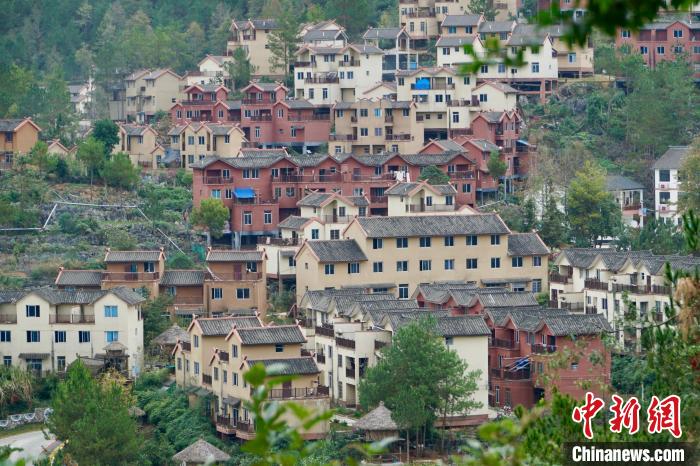

11月21日,在廣西河池市南丹縣的山區,清晨的薄霧綿延在群山之間,為當地增添了一份神秘色彩。位于南丹縣境內的朵努社區,上百棟別具特色的安置房錯落有致地“鑲嵌”在山腰之間,這是當地白褲瑤居民的易地扶貧搬遷安置點。

這支曾長期深居山中的古老民族,不僅在新的家園里逐漸融入現代生活,其古老的傳統習俗和文化也在不斷延續。

圖為白褲瑤居民正在通過手機了解信息。韋國政 攝

走出大山“擁抱”新生活

白褲瑤被聯合國教科文組織稱為“人類文明的活化石”,其主要生活在廣西和貴州交界地帶,至今仍遺留著母系社會向父系社會過渡階段的社會文化信息。

作為瑤族的一個支系,白褲瑤因男子穿著及膝的白褲而得名,女子則穿著以藍白色為主調的百褶裙。長久以來,深山之中的白褲瑤幾乎與世隔絕,過著“靠山吃山”的生活。

今年30歲的白褲瑤居民何鳳珍表示,曾經山中的老家由泥土堆砌而成,路不通,家中不僅沒有水電,到達最近的集市也需要翻山越嶺,步行近3個小時。

2017年6月,南丹縣啟動“千家瑤寨·萬戶瑤鄉”集中安置點項目。經過半年時間努力,建成里湖王尚、八圩社區、八圩瑤寨3個集中安置點。2018年春節前后,1.35萬名白褲瑤民眾陸續搬出大山,入住新居。

圖為白褲瑤居民正在敲擊銅鼓。韋國政 攝

走進位于南丹縣里湖瑤族鄉王尚安置點的朵努社區,一棟棟別具民族特色的樓房依山而建,寬敞的水泥路在山間環繞。漫步在社區之中,隨處可見銅鼓、瑤王印、陀螺等白褲瑤元素圖案,不少白褲瑤居民在家門前閑聊。

2018年,何鳳珍一家從深山之中搬到朵努社區,交通與生活環境的巨大變化讓她倍感欣喜。“現在到達縣城只需半個小時,我還應聘成為社區的協管員,每個月能領1500元工資,生活逐漸變得穩定。”何鳳珍說道。

圖為白褲瑤居民正在進行“猴棍舞”表演。韋國政 攝

通過教育幫扶融入現代文明

“白褲瑤居民從深山之中走出,不少陋習與現代文明相沖突,這些都需要通過長期的教育去改變。”里湖瑤族鄉朵努社區第一書記黎夏表示。

今年39歲的黎夏是一名土生土長的白褲瑤人。她表示,為幫助白褲瑤居民改善陋習,朵努社區采用“積分制”的激勵方式,逐漸將其引入現代社會。

創辦經營實體獎勵8分、房屋無亂搭亂建獎勵10分……社區內的居民,都可通過積分獎票領取日常所需的生活用品。這種特殊的教育方式吸引白褲瑤居民快速融入現代文明。

除改善陋習外,白褲瑤優良的傳統文化也通過“積分制”保留。“油鍋”是白褲瑤社會延續至今的傳統組織,在此前惡劣的生存環境之中,幾十戶白褲瑤人家組成“油鍋”大家庭,成員之間互幫互助,共同抵御外敵入侵。

圖為白褲瑤居民正在敲擊銅鼓。韋國政 攝

如今,“油鍋”組織的團結精神在朵努社區進一步延續。“剛剛搬入朵努社區,鄰里街坊都互不認識。通過社區內互幫互助的獎勵積分,社區內的白褲瑤居民也更加團結。”黎夏表示。

而早前走出大山的新一代白褲瑤民眾,也在通過自己的方式幫助同胞邁入現代社會。

今年18歲的白褲瑤居民何金林,在今年7月份順利考入中央民族大學。他希望通過在社區民族班任教的方式,來幫助社區內的白褲瑤青少年提升文化水平。

圖為“鑲嵌”在山腰上的朵努社區。韋國政 攝

長期在廣東奔波的白褲瑤居民謝振宏表示,搬出大山后的白褲瑤民眾將會有更多的發展機遇。如今,從事就業服務和技能培訓工作的他,已幫助社區內數十名白褲瑤居民找到心儀的工作。

“此前深居在大山之中,白褲瑤居民消息閉塞,交通生活很不便。現在大家搬來社區共同居住,更加利于統一進行就業幫扶。”謝振宏說道。

圖為白褲瑤居民正在玩轉陀螺。韋國政 攝

文旅項目留住古老技藝

在朵努社區的織繡坊內,26歲的白褲瑤居民黎秋憶正在電腦前繪聲繪色地演講。此時的她正作為瑤族服飾非遺傳承人,參加廣西全區青年創業創新大賽。

瑤族服飾被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄,其中最具代表性的便是白褲瑤服飾。白褲瑤婦女精通紡織印染,至今還保留著一套完整的藍靛染制作技藝。

“在白褲瑤的傳統文化之中,家中的女孩子從7、8歲起便開始學習瑤族服飾制作。我們的服飾有著古老的圖案和花紋,一套白褲瑤盛裝售價可達上萬元。”黎秋憶說道。

圖為白褲瑤居民將陀螺甩出。韋國政 攝

如今,這間織繡坊已成為白褲瑤服飾文化的傳承基地,并吸納當地多名婦女參與織染勞動。黎秋憶還創新性地將藍靛染技藝用于背包、枕頭等現代物品的制作之中,讓瑤族服飾文化煥發新的生機。

為保護白褲瑤的傳統技藝和文化,朵努社區內共設立5家非遺作坊。除織繡坊外,還有銅鼓制作坊、陀螺制作坊等。

與朵努社區相配套的王尚小學,開設的銅鼓傳承班、皮鼓傳承班、陀螺傳承班等15個民族文化興趣班,受到白褲瑤孩子們的歡迎。

圖為黎秋憶正在線上參加廣西全區創業創新大賽。韋國政 攝

“我的大兒子在學校參加‘勤澤格拉’(白褲瑤傳統舞蹈)表演隊,二兒子則參加竹竿舞表演隊,他們每次跳完回來都非常開心。”何鳳珍笑道。

如今,朵努社區不僅是白褲瑤居民的易地扶貧搬遷安置點,同時也是第三批全國鄉村旅游重點村之一。今年上半年,朵努社區共接待游客1.2萬人次,同比增速2%。

圖為朵努社區航拍圖。容鳳仁 攝

為了讓白褲瑤居民世代傳承的古老技藝,變為可看得見的收益,朵努社區專門組建了非遺技藝表演隊,并邀請專業人士為表演隊編排了一系列精品節目,每年為白褲瑤居民帶來可觀收入。

朵努,在白褲瑤語言中指“越來越紅火”。如今,這座位于山區的白褲瑤新家園,正逐漸實現“一步跨千年”的生存蛻變。

- 2022-11-22如何活化利用工業遺產?專家呼吁適應性再利用、需創造性思維

- 2022-11-22公共圖書館實際持證讀者超1.03億人:全民閱讀高質量發展

- 2022-11-22中長線旅游人數明顯增長要等到明年元旦假期

- 2022-11-22國家出臺《意見》規范露營 完善露營地建設標準

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號