原標題:如何活化利用工業遺產?專家呼吁適應性再利用、需創造性思維

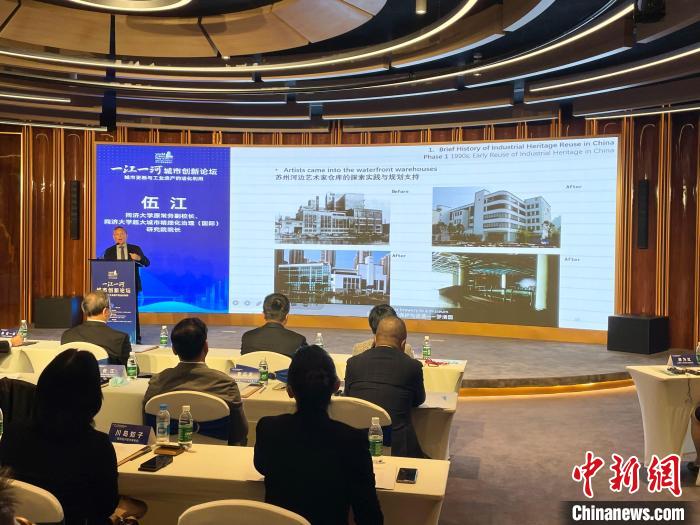

伍江認為,工業遺產應該“適應性再利用”。楊浦區新聞辦供圖

城市更新是城市永恒的主題,工業遺產的保護與活化利用則是21世紀城市更新領域最艱巨、最具挑戰性的任務之一。 “一江一河”城市創新論壇——城市更新與工業遺產的活化利用21日舉行。

同濟大學原常務副校長、同濟大學超大城市精細化治理(國際)研究院長伍江表示,工業遺產保護在全世界受到越來越多關注,但這種保護其實面臨很大挑戰。他認為,工業遺產應該“適應性再利用”,一方面通過改造,讓原來工業遺存能夠適合今天的使用;另一方面,需要為工業遺存找到適合其空間的新功能,“不是所有功能都能進去,也不是一定維持原來的功能,需要創造性思想”。

據悉,本次論壇是今年世界城市日系列活動之一,由上海市人民政府外事辦公室、上海市人民對外友好協會、楊浦區人民政府共同主辦,旨在依托濱水城市歷史文脈底蘊、聚焦城市創新和可持續發展,為提升城市創新活力、推動高質量發展、創造高品質生活貢獻智慧。 薛侃表示,作為曾經的老工業城區,多年來楊浦區始終將推進舊區改造和城市更新作為增進民生福祉,優化環境品質,提升區域功能重要抓手。

從蘇州河濱水倉庫到徐匯西岸,從浦東民生碼頭到楊浦濱江,生產型岸線向生活型岸線轉變的背后是上海城市發展方向、發展理念和發展模式的全方位創新和變革。上海市人大常委會副主任、上海市人民對外友好協會會長陳靖表示,黃浦江是上海海納百川的依托,蘇州河是上海歷史文脈的展現,“一江一河”見證了上海的發展,更涵養了上海城市開放、創新、包容的品格。陳靖表示,經過多年的努力,楊浦濱江逐步實現從生產性岸線向生活性岸線的轉變,昔日“工業銹帶”轉變為“生活秀帶”。該區努力打造綠色生態、舒適便捷的世界一流濱水公共開放空間,真正成為“人民城市”理念的啟航地和實踐地。

楊浦區人民政府區長薛侃透露,2022年,楊浦濱江成功入圍首批國家文物保護利用示范區。該區推進大規模的就業遺存集中連片保護利用,對24處、66幢歷史保護建筑開展了修繕改造和功能導入,新的以工廠倉庫為主的生產岸線,轉型以公共空間為主的生活岸線、生態岸線和景觀岸線,楊浦濱江實現了由“工業秀帶”向“生活秀帶”的華麗蛻變。陳靖認為,今年的論壇在楊浦濱江舉行,聚焦城市更新與工業遺產的活動利用,有非常特殊的意義。

據悉,在20世紀七八十年代,上海楊浦工業產值最高時曾占上海總產值的四分之一以上、全國的二十分之一;此后,隨著產業的轉型更迭,這片濱江工業帶一度衰落,眾多工廠停運空置。近年來,在城市更新的驅動下,依托“一江一河”貫通工程的實施,楊浦濱江從有礙觀瞻的“銹帶”逐步轉型為景觀宜人的“秀帶”,成為最受上海市民歡迎的濱水公共空間。據悉,“一江一河”是指,黃浦江和蘇州河。

漫步在今日的楊浦濱江,國際時尚中心、綠之丘、皂夢工廠、永安棧房……昔日機械時代的空間產物被注入新功能,承擔新任務,煥發新生命,融入新生活。 保護與活化后的工業遺產獲得了前所未有的生命力:它不再是無人問津的廢棄空間,而是寶貴的城市存量資源,是延續城市集體記憶的物質載體等。薛侃表示,未來,楊浦深度融入上海“一江一河”戰略,以更快的速度推動濱江創新發展,讓工業遺存“重現風貌”,為老舊空間“重塑功能”,對歷史文脈“重賦價值”。該區將持續推動“工業秀帶”轉變為“生活秀帶”,進而打造成“發展秀帶”。

在論壇上,上海天強管理咨詢有限公司總經理祝波善表示,城市更新是新時期城市開發建設模式的轉型,更強調以空間經濟為核心,以城市運營增值服務為支撐,具有場景化、長周期、可持續的特征。他認為,城市更新是對存量空間的活化,隨著數字科技等新技術發展,產業邊界交融,人流、物流、資金流、信息流構成要素流動空間正產生新的形態和需求,城市更新需要有效解決城市空間結構與產業結構高融合性要求。實施城市更新行動,打造宜居韌性智慧城市,更應該長期考慮產業、人口生態等方面的適應性,推動創新要素集聚,塑造新興產業發展模式 。

“城市更新面臨著多要素融合,多維度功能的要求,需要以大設計統籌歷史,空間和經濟要素,推進精細化建設運營,不斷滿足和創新城市未來生活方式。”祝善波說,城市本身就是創新科技與產業發展的巨大藍海,要通過公共空間活化和公共服務體系創新,使其成為城市生產力進化新場景,進而推動公共空間價值增長。他建議楊浦區鼓勵現代設計企業通過技術創新、業態創新等方式提升全生命周期價值服務能力,進一步釋放發展動能,實現設計產業集群發展并推動融合發展。

- 2022-11-22公共圖書館實際持證讀者超1.03億人:全民閱讀高質量發展

- 2022-11-22中長線旅游人數明顯增長要等到明年元旦假期

- 2022-11-22國家出臺《意見》規范露營 完善露營地建設標準

- 2022-11-22露營需依法依規使用土地 嚴格遵守生態保護紅線

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號