原標題:溯源平涼——從古涇陽到安國鎮

涇河乾坤灣

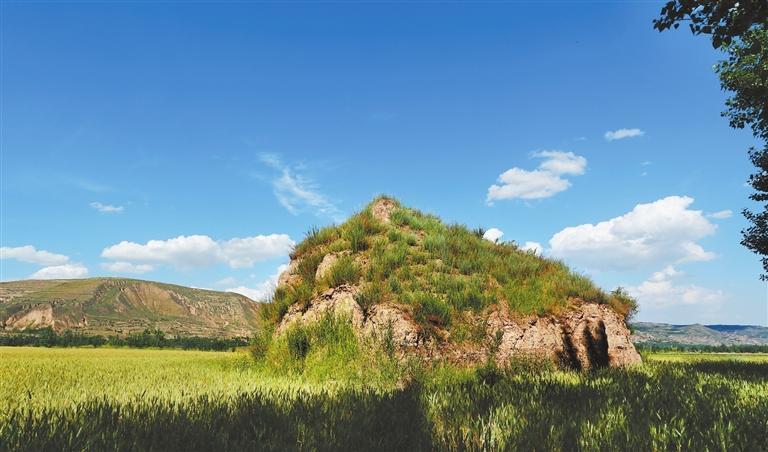

安國鎮遺址(本版圖片均為資料圖)

景顥

發源于六盤山東麓的頡河,古稱彈箏峽水。作為涇河上游左岸的第一條支流,在流經三關口后,由涇源縣蒿店鎮莧麻灣流入平涼市安國鎮白楊林村,后流經安國、柳湖兩鎮,至平涼城西八里橋匯入涇河。其實,在很早以前,就有人把發源于涇源縣大灣鄉的頡河作為涇河北源,把發源于涇源縣二龍河的老龍潭作為涇河的南源,二水合流,共同成為涇河的源頭。古人把山之南、水之北稱為陽,在史籍里面,很早就有把頡河作為涇河的記載,先秦時就在涇河北岸安國鎮今油坊村設立了涇陽縣,這是古人把頡河稱為涇河的有力證明。

也許,正是因為這個原因,坐落于頡河岸邊的安國鎮便以悠久的歷史淵源、厚重的文化積淀而久負盛名。后來考古成果顯示,在安國境內有新石器時期的遺址——東溝遺址,說明很久以前就有人類在頡河兩岸生活;這里有先秦時期就設立的縣治——涇陽縣,這是我國歷史上最早設立的縣治之一;這里有北周武帝時設立的平涼縣,以及同期設立的軍事堡壘——胡谷堡,平涼歷史的源頭可以由此上溯;這里有唐初就設立的軍鎮——安國鎮,是護佑平涼及至整個關中的橋頭堡和西大門;這里有明代時的安惠王墓,佐證明代平涼經濟社會的發展和繁榮。

東溝寺洼文化“安國式” 平涼歷史文化的亮麗名片

1958年夏天,一場大暴雨襲擊了涇河上游的頡河川,暴雨引發了山洪。洪水過后,一個消息不脛而走:在今崆峒區安國鄉東溝村黑刺洼,雨水沖出來了一座古墓。消息經縣、區有關部門層層上報到省上后,甘肅省博物館很快派員趕往東溝村進行發掘整理。經過現場清理,發現了一處齊家文化與寺洼文化共存的遺址,該遺址位于黑刺洼西800米,包括黑刺洼和廟坪兩部分,遺址面積約6萬平方米,文化層厚0.5米—3米,暴露有灰坑、白灰面居址及墓葬。由于事前并無人為盜掘和破壞,遺址保存較為完好,經清理,墓中有一具伸肢仰臥的人骨架,出土了罐、壺、鬲、豆、紡輪等陶器共20多件。這是一座兼有齊家文化和寺洼文化不同類型的遺址,距今已有4000多年的歷史。其中采集的齊家文化陶片為泥質紅陶和夾砂紅褐陶,飾繩紋、籃紋,器形有侈口深腹罐、高領折肩罐、馬鞍口罐、圈足豆、鬲等;石器有石刀、石斧、石鑿、骨錐等;另有銅鼎、戈、蚌飾。采集的寺洼文化安國類型陶片為泥質和夾砂紅褐陶,紋飾以繩紋為主,器形有高領罐、鬲等。而在現場清理出的陶罐,讓考古人員眼前為之一亮,這些口沿呈弧線形的陶罐似乎與15年前在臨洮寺洼山出土的陶罐有許多相似之處,但仔細觀察卻發現這些陶器與寺洼陶器有些不一樣,眼前的這些陶罐,兩耳與口沿相連的部分呈整體相稱的馬鞍形狀,即陶罐口沿與耳系上沿呈雙馬鞍形。令人驚奇的是,這批陶器的形制與寺洼山出土的陶罐器型同中有異,是一種新的類型。

后來經過專家認真識別、定性、定位,認為這批文物的雙馬鞍型口沿有別于寺洼遺址的單馬鞍型口沿類型,是寺洼文化新的樣式,于是遵循文物考古中以首次發現地命名的慣例,將在東溝發現的這批陶器命名為“寺洼文化‘安國式’”。

令人欣慰的是,在東溝遺址發現后不久,1963年3月,東溝文化遺址即被公布為省級文物保護單位。為了保存遺址的原貌,當時的考古專家特意對剖面進行了保護性處理,將遺址里嵌在土層中距離地面一人高的一只陶罐原封不動地保留了下來。如今60多年過去,我們依然能夠清晰直觀地看到東溝遺址的原貌。

古涇陽 涇河上游先秦文明的重要坐標

因為地處涇河流域,又靠近關中,所以安國一帶最先接受了華夏文明的影響。在商周時期,包括安國在內的隴山以東曾長期隸屬于姬姓周族的勢力范圍。先秦時期,安國所在的涇河上游地區又長期隸屬于義渠國的范疇。

義渠國是由義渠戎建立的一個方國,其先祖原居于寧夏固原一帶和隴山兩側,是西部諸戎中較強大的一支。商朝時期,義渠戎與居住在隴東和北方的狄族后裔獯育相鄰而居,時常互攻;后又與從邰地北來居住在北豳地(今慶陽市寧縣)的先周姬姓部落經常發生沖突,不斷蠶食其領土。在后來的數百年里,為了生存,義渠戎先是臣服于商,后又依附于周。西周末年,犬戎(即獫狁)叛周,率兵南下,殺周幽王于酈山腳下,周平王懼怕狄戎,就遷都到洛邑(今洛陽)。義渠戎趁周室內亂之機,宣布脫離周王朝的統治,正式建立義渠國(今慶陽市寧縣焦村鄉西溝村)。義渠國建國以后,連年征戰,勢力不斷強大,其國界西達西海固草原,東抵橋山,北控寧夏河套,南達涇水,面積約10萬平方公里。而在同一時期,建國于渭水流域的秦國也悄然崛起,長期和鄰邦的戎、狄發生戰爭。秦昭襄王三十四年(公元前273年),宣太后設計在甘泉宮殺掉了義渠王,秦昭襄王趁機發兵,一舉消滅了義渠國。至此,與商、周、秦對峙長達800多年的義渠國,徹底覆滅。

滅掉義渠國之后,同年,秦在原義渠國屬地置北地郡,郡治在義渠(今慶陽市寧縣)。同時在今平涼市境設置了一批縣治,包括烏氏、陰密、鶉觚、涇陽等。其中,涇陽縣治就在今崆峒區安國鎮油坊村,時間是公元前272年。

西漢武帝時期,由于人口增加,經濟發展,于是將北地郡以南地區分置安定郡,郡治在今固原市原州區,涇陽縣又隸屬于安定郡。東漢永初五年(公元111年),由于羌漢戰爭的影響,郡縣東遷,安定郡遷往陜西美陽,也就是現在的陜西扶風,安定郡所屬的21個縣也縮減為8個縣,涇陽縣就是在這次整編中由涇河上游的安國鎮油坊村遷徙到涇河下游涇河注入渭河的渭北平原上,也就是現在的咸陽市涇陽縣。

從秦昭襄王三十四年(公元前273年)設涇陽縣起,至東漢永初五年(公元111年)涇陽縣隨安定郡東遷,涇陽縣在安國鎮油坊村存在了383年。

老平涼 北周武帝的大手筆

在隴東,叫油坊莊、油坊院、油坊溝的地名很多,大概與農耕時代凡是有人居住的地方就有榨油的油坊有關。但歷史上能和坐落在崆峒區安國鎮頡河北岸二級臺地上的油坊莊一樣有名的,卻絕無僅有。

涇陽縣治從油坊村遷徙到陜西涇陽以后,原先的老涇陽成了一片廢墟。到了南北朝時期,鑒于北魏和西魏州郡設置混亂的局面,北周武帝宇文邕對行政建制進行了大幅度的調整和改革。公元572年,周武帝宇文邕在原涇陽縣故地——崆峒區安國鎮油坊莊設立了平涼縣,歷史上第一次有了平涼縣的建置,平涼的歷史從此翻開了新的一頁。

值得注意的是,北周武帝設立的平涼縣,隸屬于原州總管府下屬的長城郡,而不隸屬于平涼郡。當時的原州府下轄平高、長城2郡,其中平高郡治在平高,也就是今固原市原州區;長城郡治在長城縣(今彭陽縣紅河鄉),統領3縣,分別為長城縣、白池縣、平涼縣。3縣的縣治,長城縣在今彭陽縣紅河川,亦即前秦時平涼郡舊址;白池縣在今平涼市西北;平涼縣在今崆峒區安國鎮油坊村。其時的平涼郡,按史料記載,郡治在鶉陰,也就是今華亭縣馬峽,下轄鶉陰和陰密二縣,也就是今華亭、靈臺一帶。

唐朝中期,土地兼并加速,均田制被破壞,失地農民成為流民。更致命的問題是,邊防節度使制度使邊軍數量劇增,軍閥割據勢力已使得唐王朝外強中干。安史之亂,人民處在水深火熱之中。為了避免吐蕃從頡河川長驅直入平涼縣城,唐開元五年(公元717年),將平涼縣城由安國鎮油坊村移至古塞城——今平涼城東三角城一帶,由此開始了平涼城作為隴東地區政治軍事中心的歷史。

從北周建德元年(公元572年)在油坊村初置平涼縣起,至唐開元五年(公元717年)平涼縣城遷至三角城,平涼縣治在安國油坊村存在了145年。

由于三角城地勢狹窄,居于其上的平涼城只是戰時的臨時性安置,因此,當隴東形勢漸趨平和時,貞元七年(公元791年)二月,唐德宗下詔,命令涇原節度使劉昌重新修筑平涼城,將原平涼城由三角城遷址到涇河南岸的南坂上,也就是我們現在的平涼城區。為了加強邊防,同年三月,劉昌又在平涼城西北35里處的安國鎮修筑彰義堡,又稱胡谷堡,地址在今安國鎮東溝村溝口兩面的臺地上。劉昌在任期內,在境內共修筑起7城2堡,從而在西北構筑起一道堅固的邊防線,使唐朝的邊境向西向北拓展了近200里。

如今,時間已經過去了1200多年,每次我們沿312國道西行,在東溝村溝口兩邊的臺地上,這兩座相對而立的古堡,仍巍然屹立,見證著歷史風云流變。

安國鎮 宋金抗擊西夏的橋頭堡

鎮,最早只是一個名詞,指的是用來壓席子角的一種物件——座席鎮。到南北朝時,“鎮”由名詞變成為動詞,引申為將領在邊境駐兵戍守,專指鎮守。后來又演變為名詞,成為軍事據點的代名詞和鎮守將領的代名詞,鎮將管理軍務,有的也兼理民政。宋代初期開始,作為軍事單位的鎮被廢除,以后“鎮”就逐漸演變成為一種職務;再后來則演變為專事商業貿易活動的集鎮、市鎮,最后則逐步深化為鄉鎮一級的基層行政單位,一直沿用至今。

從秦漢時起,西北地區的游牧民族一直是中原王朝的巨大威脅,秦漢時有戎羌,漢代時有匈奴,唐代有吐蕃,中原王朝和西北少數民族長期對峙,隴山天塹成為這兩股力量頻頻爭奪的軍事要地,包括平涼在內的隴東地區成為雙方勢力的接合部。通常情況下,中原王朝如果足夠強大,平涼則隸屬于中央政權;中原王朝如果相對弱小,平涼則會成為邊地。

五代十國時,平涼地區先后隸屬于后唐、后晉、后周,各個政權為了鞏固自己的統治,圍繞隴山,在隴東、隴西地區建立了一批用于軍事防御性質的鎮、寨、堡等。據史料記載,歷史上后唐時期(公元923年-936年)在平涼市今崆峒區境內,設置了安國鎮、耀武鎮兩個軍鎮級建置。其中安國鎮位于今安國鄉土橋村境內頡河南岸的寬闊川道,耀武鎮位于今草峰鎮楊莊村的北塬邊大路河以南,當地老百姓稱之為潘城。從那時起,安國鎮作為一個重要的軍事堡壘,在以后宋金兩朝防御黨項族建立的西夏政權入侵方面發揮著十分重要的作用。

據成書于北宋時期,由歐陽修等編著的《舊五代史》“其它·志十二”關內道涇州條下記載:“涇州平涼縣后唐清泰三年正月,涇州奏:平涼縣,自吐蕃陷渭州,權于平涼縣為渭州理所,遂罷平涼縣。又有安國、耀武兩鎮兼屬平涼,其賦租節目,并無縣管。今卻置平涼縣,管安國、耀武兩鎮人戶。從之。”后唐清泰三年為公元936年,為五代十國時期,這大概是史籍中有關安國鎮、耀武鎮的最早記載。參照吐蕃陷渭州是在唐上元二年(公元761年),說明安國鎮、耀武鎮在唐代初年就已經存在。

同為北宋初期樂史撰寫的地理總志《太平寰宇記》在渭州條下記載:渭州(今平涼市)“東至涇州一百二十里,西至安國鎮接蕃界三十二里,北至原州一百一十五里,西北至耀武鎮四十五里”。另據北宋仁宗時的軍事著作《武經總要》前集.卷十八陜西路條下記載:“安國鎮,唐中和中置靜塞寨,后改今名。東至州三十里,西自山河寨入瓦亭寨四十里,南至定州寨十里,西北二里至彈箏峽。”同時記載:“耀武鎮,東至原州鐵原寨十五里,西至安國鎮三十五里,南至州四十里,北至原州平安寨二十五里”。這里所說的“安國鎮”東至渭州(平涼)30里,西北至彈箏峽2里,指的是安國鎮的具體方位。唐以前把三關口所在的峽谷稱為彈箏峽,這兩個地方距離土橋村安國古城的里程與《武以總要》的記載完全一致。雖然沒有直接的資料證明安國鎮修筑于唐代,但據此可以推斷出,早在劉昌修筑平涼城之前,或至少在同一時期,安國鎮就已經修筑起來了。唐代中和年間為公元881—885年,說明安國鎮確實在唐代就已經存在,只是那時它的名字不叫安國鎮,而叫靜塞寨。修筑安國鎮(靜塞寨)的目的和修筑胡谷堡的作用是一樣的,都是為了防御吐蕃的進攻,保護平涼城的安全。古籍中與之同時被記錄的還有耀武鎮,亦即位于今崆峒區草峰鎮楊村的潘城遺址,直到今天依然保存相對完整,內城、外城的城墻都清晰可見。

由此可知,安國鎮作為軍事堡壘最早出現于唐代,其原址位于今崆峒區安國鎮土橋村。20世紀60年代末,這座古鎮不幸損毀。現在能夠看到在東、西、南墻的位置,留有幾個孤立的墻墩,還有北墻墻體默默守護著不舍晝夜悄悄流逝的涇河。

從后唐末帝清泰二年(公元935年)歷史上第一次有明確的記載算起,安國鎮至今已有1080多年的歷史。

作為平涼縣下轄的鄉一級行政建置的安國鄉,是借用了歷史上安國鎮的名字。1949年起改為安國鄉,2019年又改為了安國鎮。

從古涇陽到安國鎮,涇河悠久而豐富的歷史文化綿延不斷。在不懈的探尋中,我們依然可以聽到了歷史的回聲。

- 2023-12-08漢代邊塞餐桌圖鑒:韭菜蔥花比肉貴 詩經里的它是頂流

- 2023-12-08【文化·博物】張芝和索靖的書法人生

- 2023-12-08會斷案的獨角神獸從甘肅來 它就是法律正義的化身

- 2023-11-25手持漢代“老年卡”能享哪些優待?揭秘法令里的人情味

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號