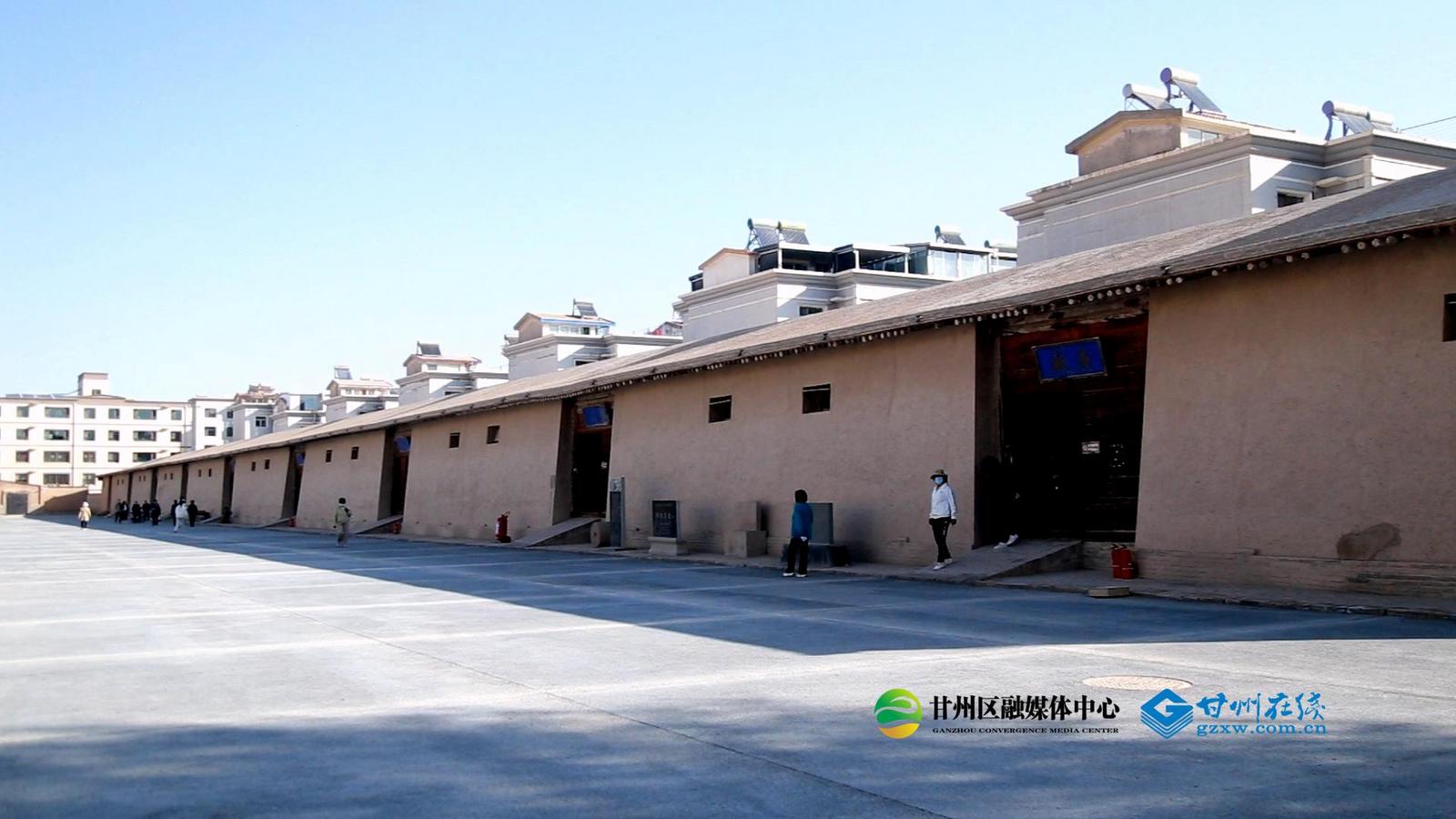

走進張掖明糧倉,你能看到什么?

看建筑設計,亦看百年文物傳承與保護;看非遺展演,亦看文化遺產與時俱進;看農耕歷史,亦看如今美好生活來之不易……

這座始建于明洪武二十五年(1392年),距今已有633年歷史的糧倉,是目前國內保存時間最長、最完整,還能繼續使用的古代倉廩之一,2019年入列第八批全國重點文物保護單位。

“媽媽,這些房間都是用來干什么的呀?”“我們甘州自古以來都是國家重要的糧食生產基地,古時候為了保障儲糧備荒,軍需民食,修了這些倉廒,糧食生產到保管都是艱辛的,每一顆糧食皆來之不易,每一粒米飯都應倍加珍惜,不能浪費……”廣福倉前,一對母女的對話發人深思。

明糧倉總名為“廣儲糧”,現存9座54間倉廒,每倉皆以“廣”字開頭命名,取“廣儲糧”之名,蘊含了豐收、吉祥等美好之意,總建筑面積1982.8平方米,每倉可儲糧25-40萬公斤,共計可儲糧1100萬公斤。“大家請看,每間廒房墻面與地基接合處都留有一個拳頭大小的小孔,人在廒房外可以看到,在廒房內卻看不到,它的作用是通風用的通風口,以防止糧食受潮發霉。”循著講解員的解說,在場游客無一不感嘆古人的智慧。

行至糧倉最后一個展廳,以“國本永固”為主題。“‘手中有糧,心中不慌’,糧食安全事關人民幸福安康、事關強國建設、事關民族復興大業,關乎全局、關乎長遠、關乎根本。讓廣大群眾親身走進糧倉,深入了解了糧食的來源與生產過程,引導大家增強節約意識,共同守護我們的糧食安全。”講解員李陽語重心長地說道。

在另一側的非遺展演廳,一場跨越百年的“桿上對話”正在精彩上演。第九代非遺代表性傳承人邵衛紅站在大廳中央,左手三指扣緊“程嬰”木偶的主桿,拇指和食指輕輕捻動側桿——只見木偶先抬手拭了拭眼角,接著邁著小碎步走到臺前,《八義圖》中的高亢唱腔從她喉嚨里滾出來:“俺程嬰,為救孤,舍了親生……”

邵家班子杖頭木偶戲是一項深深融入當地群眾社會生活和精神生活的戲劇表演藝術,也是一門融匯了美術、服裝、表演、劇本、音樂諸元素的民間戲曲藝術,有著豐富的文化價值、地域性以及多樣性的社會功能,于2008年被列為甘肅省第二批非物質文化遺產保護名錄。“自明糧倉運營以來,我們逐步實現甘州傳統技藝演出常態化,目的就是想讓更多的市民游客了解我們甘州的非遺特色,助力甘州非遺的活態傳承和創新發展。”區非遺保護中心負責人劉正鵬如是說道。邵衛紅和團隊正在表演《趕架》《三對面》等傳統劇目,甘州小調、甘州八門武術、河西寶卷也輪番上演獨具特色的非遺節目,傳遞文化溫度、傳承文化基因,讓越來越多的人了解非遺、認識甘州。

一脈文淵,守望相傳。生動的非遺展演為百年糧倉注入新的活力,歷久彌新的文物遺產賦予當地文化深厚的歷史底蘊,如今“百年糧倉”更是讓甘州非遺齊聚于此,從“請進來”到“走出去”,既藏著人文精神和文明薪火相傳的密碼,更顯傳統非遺生生不息的生命力。

- 2025-11-17“何以中國·越山向海踏千瀾”網絡主題采風活動在銀川啟幕

- 2025-11-17街頭常見的銀杏樹為何上了瀕危“紅色名錄”?蘭州市園林科學研究所所長許宏剛解碼銀杏的“繁榮悖論”

- 2025-11-17甘肅文旅推介會在巴黎舉辦

- 2025-11-17提供多元文化體驗讓書香融入日常生活 西固區打造“15分鐘閱讀圈”年服務讀者超76萬人次

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號