原標題:“封印”400年的西夏碑如何被發現

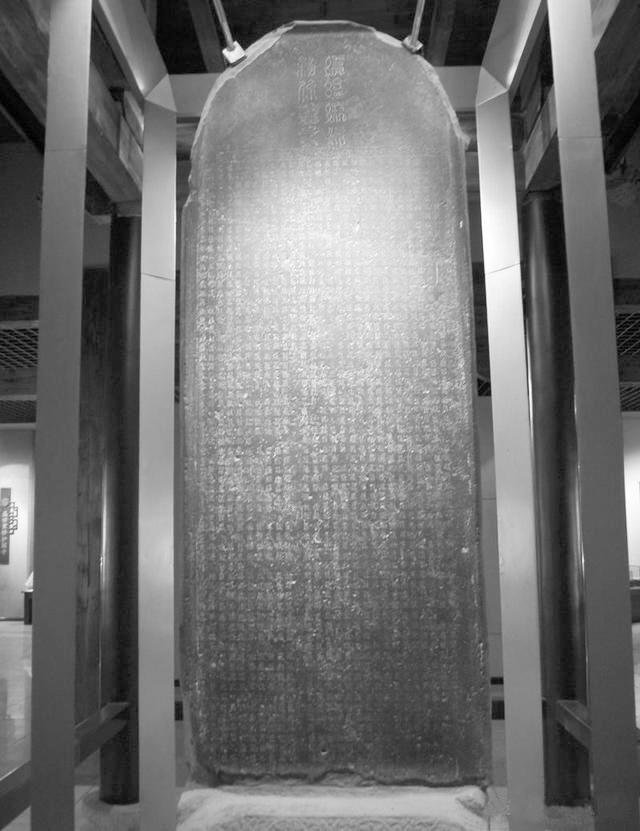

西夏碑

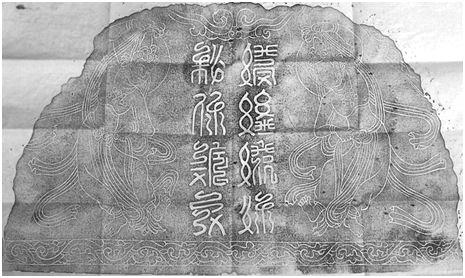

西夏碑陽額拓片(西夏文)

重修護國寺感應塔碑,簡稱西夏碑,是迄今所見保存最完整、內容最豐富、西夏文和漢文對照字數最多的西夏碑刻。重修護國寺感應塔碑,樹于西夏天祐民安五年(1094年),原置武威大云寺,西夏時大云寺改名為護國寺。元滅西夏后,西夏碑被當時的有識之士砌入碑亭封閉,才得以保存。1961年3月4日,被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位。

破解西夏文的鑰匙

近些年,在地方和學界的推動下,西夏學越來越熱,各種學術專著層出不窮。不過,說起西夏學的源頭,則在甘肅武威。

甘肅武威有一塊西夏碑。這塊碑就是打開西夏學大門的鑰匙。西夏(1038年—1227年),是黨項人為主體建立的一個地方政權,因其占據了今寧夏及河西走廊等部分西北地域,故而宋人稱之為西夏。西夏長期同宋、金、蒙古對峙,歷經十帝,最后被成吉思汗所滅,享國189年。

甘肅一詞就是西夏人的貢獻。西夏時期,夏國主李元昊設立12個監軍司,其中“甘肅軍司”(屬軍事建置)駐甘州,轄甘、肅二州。“甘肅”一詞是合甘州、肅州首字而得。元代設甘肅行中書省,“甘肅”作為省名開始。

西夏人極其看重涼州,他們把涼州稱之為天府之國。1094年,西夏崇宗修復涼州境內因地震而毀壞的護國寺,并立碑一通。這塊碑就是后來人們所說的西夏碑。碑中說:“大夏開國,奄有西土,涼為輔郡,亦已百載。”可見,涼州是西夏的輔郡。

西夏碑高2.6米,寬1米,厚0.3米,碑首呈半圓形,兩面正中用漢字和西夏文刻篆額,旁邊陰刻有伎樂舞女,其造型和敦煌壁畫的樂舞伎如出一轍。碑的正面是西夏文,共28行,每行65字,共計達1800多字;背面是漢字,共26行,每行26個字。由于這塊碑的正面刻著西夏文,背面則是漢文,因而正反兩面可以相互對照。人們也就能夠通過漢文來認識印證西夏文。故而,成為當時及后來很長一段時間破解西夏文的鑰匙。

元順帝至正年間護國寺被毀,這塊碑也被淹沒在廢墟中。明成祖永樂年間,修建清應寺時,才把這塊碑砌封在碑亭中加以保護。從此,西夏碑神秘消失。

張澍發現西夏碑

等它再次面世的時候,已經是400年后了。一個甘肅武威人,休假期間游覽寺院,意外發現了這塊石碑,從此一門新的學科開始起步了。

發現西夏碑的人是清代大學者張澍。張澍號介侯,生于乾隆四十一年(1776年),卒于道光二十七年(1847年),甘肅武威人。張澍自幼聰明,六歲能寫詩。先拜師武威名士劉作垣為師,后跟隨時任陜甘學政章煦,游學于京師。章是浙江錢塘人,曾任兩江總督。張澍十四歲考中舉人后,章就把他帶到了京師(北京)。北京是全國的文化中心,各地來的學者云集于此,張澍大開眼界,得以融入當時全國頂尖級的學術圈。張澍跟隨管世銘、朱珪、阮元、邵晉涵等大家學習經史等學問。

張澍讀萬卷書,基礎打得扎實;行萬里路,眼界開闊了,故而學術成就極高,為清代隴上二澍之一,在金石、姓氏學、地方史志等方面都有突出的成就。晚年定居西安。

張澍中進士后,先后在貴州、四川等地為官。清嘉慶九年(1804年),張澍因疾病困擾,從貴州玉屏回家休養。休養期間,他和友人閑逛武威城內北的清應寺。

在寺內,他看到了一個碑亭,前后砌磚,封閉得嚴嚴實實。他詢問周圍的老人,封的是啥東西?老人們說,不知為何碑,留下傳言,不能打開,否則的話就會有不測之風云,冰雹狂風襲來。張澍不信,想打開看看,但寺里的僧人堅決不同意。無奈中,張澍說,如果有啥不妥之處,他一力承當,和寺里的住持無關。這樣,人們才把封閉的碑亭打開。

開創西夏學研究先河

碑亭里面“封印”一通石碑,碑高近丈,四百年的歲月,已經堆積一寸多厚的塵土,盤著蜘蛛網。張澍讓人清掃干凈,發現打開那一面,正好是碑的正面。他看到石碑上的字,方方正正,如同楷書一般,但卻一個都不認識。他又讓人打開后面的墻,發現后面是漢字,才發現這是一塊西夏時期的碑刻。

他高興地說:“夏國字,其臣野利仁榮所造,或言元昊作之,未知其審。此碑自余發之,乃始見于天壤。金石家又增一種奇書矣。”后來,他寫了一篇《書天祐民安碑后》的文章,記載其事。

清應寺塔在武威城內的北面,“雙塔倒影”為地方一景,1927年地震毀壞,西夏文碑則由地方人士移至文廟保存。如今藏在武威博物館。

張澍不僅發現了石碑,還收集資料,研究西夏歷史。不過,由于資料被毀,無法寫成巨著。但他還是寫了 《西夏姓氏錄》《西夏紀年》等書。這些著述見證了張澍在西夏學方面的成就。張澍成為第一個識別出西夏文字的學者,開創了西夏學研究的先河。

撰文/王文元

相關新聞

- 2020-10-22白銀平川區柳州城遺址得到有效保護

- 2020-10-22“中國石窟鼻祖”天梯山石窟搬遷壁畫彩塑修復基本結束

- 2020-10-15歷史眼丨“洋人招手”,流傳于黃河邊的百年傳說

- 2020-10-15甘肅兩座石窟的建造者 曾影響了北魏皇室“宮斗”的結局