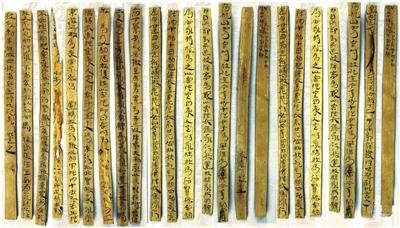

原標題:甘肅簡牘博物館館藏部分寶貝

隧長焦永死駒劾狀

陽朔二年傳車亶轝簿

相利善劍冊

小知識·關于簡牘

人類文字書寫的歷史已經走過好幾個階段。當然,我們現在還在用紙筆書寫,尤其在學生階段,硬筆與紙張依然是主要書寫工具,但職場人的書寫方式早以電腦輸入為主了。環視中國人的書寫歷史,從在龜甲骨頭上刻字的甲骨文和在青銅器上鑄字的金文到古代印刷書,再從傳統印刷術到現在的光電信息技術,真正走過了一段漫長的歷史過程。而簡牘文化則是這個漫長歷史中的一朵奇葩。

在筆墨誕生前,漢字書寫工具主要是能夠在龜甲獸骨和金石上鏤刻文字的金屬刻刀,把字刻在龜甲、獸骨、石頭或鑄在青銅器上,文化的傳播極為有限。筆墨誕生之后,隨著書寫工具的改進,實用的文字載體便隨之產生了,這就是簡牘。

簡是竹子削制成的竹片;牘是木頭削制的木片,也叫札。二者統稱簡,用來書寫文字。最初人們把文字刻在簡牘上,用繩子連接起來,當時叫“簡策”。絲織品發明之后,人們把文字寫在帛絹上,名叫“帛書”。后人用“竹帛”代表史冊和書籍。字寫在帛絹上,自然輕便好用,但帛的造價成本太高了,人們主要還是用竹木做的簡牘書寫。所以,從西周到魏晉之際,在造紙工藝改進前大約1200年間,簡牘是漢字的主要載體。后隨著造紙術的進步,紙張的大量運用,簡牘逐漸退出了歷史舞臺,成為歷史的遺跡。文/陳芊

小知識·漢簡之鄉

簡牘是中華民族珍貴的歷史文化遺產,甘肅簡牘具有出土時間最早、國內外影響最大、內容最為豐富、學科建設實力最強、研究成果最多等特點,是甘肅最具特色的文物資源和重要文化標識。自1907年斯坦因在敦煌首次掘得簡牘以來,百余年間共有8萬多枚簡牘出土,奠定了甘肅簡牘大省的地位。甘肅簡牘又以漢簡為最,總量達7萬多枚,占全國出土總數的80%以上,素有“漢簡之鄉”的美譽。

除“醫藥簡”外,甘肅武威磨嘴子漢墓還先后出土了儀禮簡、王杖詔令簡,這三簡統稱武威漢簡,其史料價值、學術價值,和書法價值在文博界都享有極高的地位,乃國寶級文物。 文/陳芊

相關新聞

- 2019-12-11張掖市多部影視劇作品登上熒屏

- 2019-12-11大型人文紀錄片《古道崇信》第三集《新韻》今晚23:35在央視一套重播

- 2019-10-08高金榮:一生做一件事,將敦煌壁畫舞姿引入課堂