◎李建新

汪曾祺的小說《羊舍一夕》寫成于1961年11月25日,在手稿的最后,標注了幾行字:“近期聯系:京包線沙嶺子農業科學研究所。較長時間的通訊處:北京宣武門內國會街新華社對外部編輯組施松卿轉。”

汪曾祺于1958年被補劃為右派,下放張家口勞動。前幾年和汪朗老師聊天,問過汪先生去張家口具體是在幾月份,汪老師說記得已經開學,天有點冷了,那年自己剛上小學一年級。從1958年秋到寫作《羊舍一夕》前后,歷時三年多一點,跨了四個年頭。汪曾祺多年以后的散文《沙嶺子》中寫道:

沙嶺子是京包線宣化至張家口之間的一個小站。從北京乘夜車,到沙嶺子,天剛剛亮。從車上下來十多個旅客,四散走開了。空氣是青色的。下車看看,有點凄涼。我以后請假回北京,再返沙嶺子,每次都是乘的這趟車,每次下車,都有凄涼之感。

初到張家口勞動時,體力活是個考驗,再加思想上有壓力,他的《隨遇而安》中說:

初干農活,當然很累。起豬圈、刨凍糞這樣的重活,真夠一嗆。我這才知道“勞動是沉重的負擔”這句話的意義。但還是咬著牙挺過來了。我當時想:只要我下一步不倒下來,死掉,我就得拼命地干。大部分的農活我都干過,力氣也增長了,能夠扛170斤重的一麻袋糧食穩穩地走上和地面成45度角那樣陡的高跳(指一種比較高的踏板,從地面到車上或者高處)。后來相對固定在果園上班。

但兩年之后,情況大有改觀,一是適應了當地的生活,二是因為表現好。1960年8月,汪曾祺交了一份思想總結之后,黨組織決定為他摘掉右派帽子,結束勞動改造。因原單位中國民間文藝研究會無接收之意,汪曾祺只好暫留沙嶺子農業科學研究所協助工作。此后所做的工作,包括在所里布置“超聲波展覽館”,繪制《口蘑圖譜》《中國馬鈴薯圖譜》,等等。重新開始寫小說,應該是時間和心情都有了余裕。

《羊舍一夕(又名:四個孩子和一個夜晚)》與“1962年5月20日夜二時”寫成的短篇小說《王全》、“1962年7月20日改成”的《看水》,被視為汪曾祺第二次文學起步的標志性作品。《羊舍一夕》完成后,曾呈給沈從文和時任《人民文學》編輯的張兆和看,1962年第6期《人民文學》以顯著位置發表。《羊舍一夕》《王全》發表后,中國少年兒童出版社找到汪曾祺,建議他再寫幾篇,出一個集子。汪曾祺起初有些猶疑,說自己的東西孩子們看不懂。1962年6月24日他寫給中國少年兒童出版社文學讀物組的信里說:“《羊舍一夕》少年兒童看,合適嗎?我原本設想它的讀者是大人的,但你們是這方面的專家,我愿意聽聽你們的意見。” 編輯不甘心,三番五次登門約稿,汪曾祺才答應,后來又趕寫出《看水》,終于湊成四萬字的小說集《羊舍的夜晚》(編者擔心小讀者不明白“一夕”的意思,篇名改為《羊舍的夜晚》),1963年1月出版。中國少年兒童出版社給了千字22元的稿酬標準,整本書得了800多元。從1963年到1980年代初期,這筆錢一直是汪家最大的一筆積蓄。

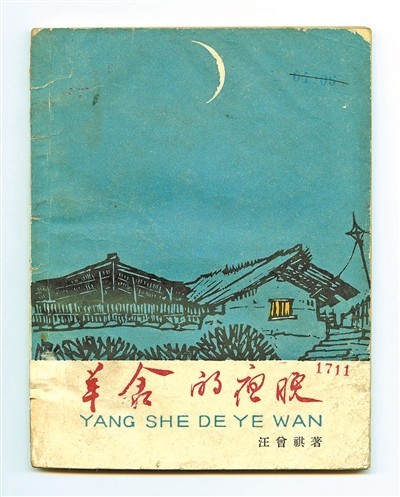

《羊舍一夕》在《人民文學》雜志上發表的時候,黃永玉就應邀作了兩幅木刻插圖,為小說人物小呂、老九的肖像。后來結集出版,他又幫忙設計封面,新作木刻插圖五幅。1962年11月14日黃永玉給黃裳寫的信中說:“估計十天至十五天我還要刻一批小東西,是急活,是大師汪曾祺文集的插畫。”應該就是指這幾件木刻作品。

前些年,我刻意搜集汪曾祺先生生前出版的著作,《羊舍的夜晚》是最后才得到的幾本書之一。這個小冊子要說印數也有好幾萬冊(后來有重印),但十多年前網上很罕見。而且大多數品相不好,大約因為它是兒童讀物,傳閱率高,被翻得更不成樣子。現在去找,價格已經高了好幾倍。

2011年前后,偶然從網上看到陳曉維兄曬出收藏的兩頁《羊舍一夕》手稿,一直期待有機會看到全貌,輾轉聯系,始終無果。我記得最早是在微博上看到的,去年經布衣書局老板胡同兄提醒,曉維兄應該是先貼在了布衣論壇。2021年,張萬文兄聊起,他和陳曉維很熟悉,正打算把這份手稿拿來做個影印本。我毛遂自薦說愿意幫忙整理,三年后終于出版了手稿本。

《羊舍一夕》手稿為毛筆書寫,每頁400字的稿紙共57頁,總字數約21000字。《人民文學》雜志發表的初刊本約16700字。從手稿的編輯痕跡上看,有些刪改是技術處理,有些則是在當時的語境下,刪略編者認為“不合適”的話,還是不出現為好。比較典型的如手稿第25頁半頁,第26、27兩整頁的刪除,近1000字。這部分內容主要敘述留孩的家河南——洋河以南以往的貧苦生活,“過去多災荒,多土匪。人們常常出外逃荒,討吃”。手稿上有編者做的兩句有意思的批注,第25頁上是:“考慮了很久,還是想刪,如何?”第26頁是:“索性全刪,如何?”可見確是反復思量,不得已才做出的決定。錄入到手稿此處,我曾經想象,不知道修改和批注痕跡,有沒有哪些是汪曾祺的師母張兆和標出的?目前沒有佐證的材料,只能存疑。

1962年10月15日,沈從文給程應镠寫信稱贊汪曾祺的《羊舍一夕》,說“大家都承認‘好’。值得看看”。又為汪曾祺鳴不平:“人太老實了,曾在北京市文聯主席‘語言藝術大師’老舍先生手下工作數年,竟像什么也不會寫過了幾年。長處從未被大師發現過。事實上文字準確有深度,可比一些打哈哈的人物強得多。現在快四十了,他的同學朱德熙已作了北大老教授,李榮已作了科學院老研究員,曾祺呢,才起始被發現。我總覺得對他應抱歉,因為起始是我贊成他寫文章,其次是反右時,可能在我的‘落后非落后’說了幾句不得體的話。但是這一切已成‘過去’了,現在又凡事重新開始。”

與汪曾祺1980年代復出后寫的《受戒》《異秉》等大放光芒的小說相比,《羊舍一夕》等作品知名度沒那么高,可它們同樣蘊含了真摯的感情,描繪了作者特殊際遇中的種種細節。小說中盡管有時代涂抹的色彩,今天卻仍然很容易讀進去。因為,汪先生確實是把它們當文學作品來寫的。

- 2025-11-06長篇小說《長命》:從“一個人的村莊”到“一個民族的厚土長命”

- 2025-11-03《植物呼吸,動物奔跑:西部生物志》創作談——它們是大地之子

- 2025-11-03在“湯一介當代學人講座”,聽戴錦華回憶“時代之女與造就時代”

- 2025-10-31書寫樂而忘憂的生命境界——讀謝冕散文集《為今天干杯》

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號