《鄉村振興與可持續發展之路》:辦好合作社 帶動鄉村振興

圖為袁姐夫婦和她家的民宿。圖片由商務印書館提供

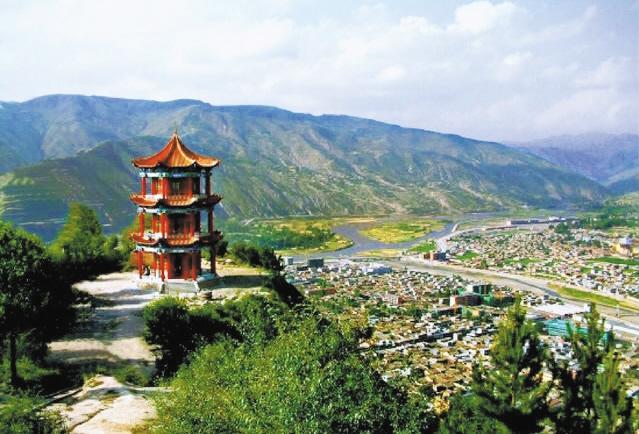

圖為甘達村合作社年底全村分紅。

圖為善品公社:黃果柑豐收啦!

“設計師說,你給我備好石頭,一套房子保證你一年賺10萬元。我不信,就那土坯墻,院里一棵山楂樹?春節的時候來人了!1號院一晚上3380元,能住3家。2017年擴大到8個院子,我們和‘隱居鄉里’分成,合作社分紅30多萬元。2018年,完成了15個小院,還有餐廳、咖啡廳,村里拿了近50萬元。2020年疫情來了,一個人都沒有。到‘五一’正式營業,沒想到,嘿,真火呀!村里每人分到500元,貧困人口1300元。小村出現這么好的項目,讓我吧,永遠不能忘記!”

在5月27日的《鄉村振興與可持續發展之路》(商務印書館)出版座談會上,皮膚黧黑、身材敦實的段春亭妙語連珠,不時激起陣陣笑聲。他,是河北省保定市淶水縣南峪村書記。

看到書名,不禁質疑:理論書?誰有能力寫這樣一本書?什么才是鄉村振興與持續發展之路?

讀著書中一個個鮮活的事例,鄉村的復雜、失敗的痛心、成功中的缺憾,心情不由隨之起伏,甚至唏噓落淚,也在振奮中信服。因為世上有這樣一群人,切切實實在為鄉村振興殫精竭慮;因為他們終于找到了一條路,它可能不是唯一的道路,但已被實踐證明能走通。

掙扎與突破

作者劉文奎是中國扶貧基金會副理事長兼秘書長,2000年即投身扶貧事業。

很早他就意識到,相比經濟產出規模較小的家庭和居民間缺乏了解信任的鄉縣,自然村可能是實施扶貧項目最合適的單元。但為什么不少貧困村年復一年地實施扶貧項目,貧困卻像個填不滿的漏斗?如果集中投入,使村莊獲得的資源大于堵住漏洞的臨界點呢?

他們在大涼山幾個村落投資改善公共基礎設施、解決人畜混居、改造低產草場,示范圈養雜交豬和半細毛改良羊,發掘民間工藝品生產,用節能灶和飲水工程解放婦女勞動力(過去背水、拾柴要用半天時間)……廣大農戶的精神面貌發生了改變。

15年后回訪,住房、自來水、糧食加工點、鐵索橋等基礎設施仍在發揮作用,但經濟發展緩慢,民族文化小組、農民培訓學校等也因缺乏資金停辦了。可見,資源投入量是必要條件,卻不是充分條件。“事實證明,鄉村發展本質上是經濟的可持續發展,沒有產業,其他的也會成為無源之水。”劉文奎在書中寫道。

2008年汶川地震,他們在民樂村嘗試將災后重建與幫助村莊恢復發展動力結合。這里離成都不遠,但一家一戶的農產品產量裝不滿一輛貨車,單個雇車成本很高。“首先要改變一家一戶的小農生產經營方式,通過合作社讓農民發揮主體作用。”劉文奎在書中寫道。

260萬元生計發展資金被量化給每一個村民,平均持有股份,共同投資成立農民合作社。

村民決定發展食用菌生產,但當地能人不愿牽頭,外地引進的能人在技術、管理上有欠缺,最終損失了100多萬元。

由此,扶貧基金會得到兩個慘痛的教訓:一是不該在村民急于蓋房的時候提出生計發展,增加抵觸;二是外來能人難以融入村莊,得不到村民信任,大大增加了交易成本和失敗風險。

扶貧是個偉大的工程,它的偉大,更多地體現在過程的艱辛、跌宕。正如中國農業大學文科講席教授、小云助貧中心創始人李小云所說:鄉村貧困的核心是未完成現代化問題的一個部分。英國農業200多年前實現土地生產率持續增長,150年前農民收入才開始增長,這是自發性的變遷。中國要趕超,在缺錢、缺智力、缺管理的農村,勢必要經歷漫長的過程。他評價該書寫出了“掙扎、突破,是珍貴的原敘事,用實踐結合國際國內理念,建立起學術親密感。”

為了有一天能放心離開

2010年玉樹地震重建,甘達村給他們帶來驚喜。

合作社理事長巴桑扎西提出,購買一批挖掘、裝載、運輸車輛,參與災后重建工程。將信將疑的扶貧基金會調研后發現,當地建筑物大面積倒塌,重建工程巨大,而水泥、鋼鐵等都需要從西寧運來。于是投入300萬元組建甘達村工程運輸隊。

第一單是廢墟清運。大干一個月,平均每車每天營收兩三千元。到2013年底,總收入達296萬元。預感到重建工作臨近尾聲,他們把車輛整包給砂石場。雖然之后轉客運不成功,但在村民支持下又建起倉儲中心,批發大宗物資,吸引大量用戶。貧困的甘達村成為有幾百萬元集體資產、每年給村民分紅的富裕村。

鄉村建設有教育、健康、環保、文化、建筑等不同著眼點,但劉文奎認為,只有找到百姓最迫切、最根本的需求,才能得到村民持續的參與和支持。現階段貧困村的最大需求就是增加收入,所以必須以市場為導向,以有競爭力的產品為立足點,合作形成規模化生產,由村莊能人引導村民轉變成適應市場要求的新農人。

基金會一直提醒自己不能包辦。“我們來到村莊的目的就是為了有一天能放心地離開,所以工作的重點就是鄉村自我發展能力的建設,不能讓村莊對外力產生依賴。”劉文奎在書中寫道。

最磨人也是最迷人的蛻變

拿到扶貧基金會請專業建筑師設計的圖紙,四川雅安雪山村很多村民不滿:客房里設洗手間不吉利;兩層樓面積不夠;二層民宿軟裝價格太貴;石頭墻難看,“好不容易災后重建,應該貼瓷磚”。

雙方吵得“腦殼都麻了”,外部發展觀念與村民傳統觀念碰撞,“村民一步步蛻變,是鄉村建設中最磨人也是最迷人的部分。”劉文奎在書中寫道。

只有袁姐堅信專家。根據起伏不平的地形,設計師為她家設計了一座奇特的房子,連袁姐老公都不認可,說房子要端正,甚至偷偷叫拖拉機把地基推平。袁姐愣是恢復了地形原貌,建成了全村獨一無二的房子,內部空間錯落有致,“移步換景”。民宿開業后,美麗潔凈的“袁姐家”引來客人爭相點名,最后把分店開到南京。

2011年訪問韓國,劉文奎深受“新村運動”的啟發:所有村莊都可按規定流程申請中央政府設立的鄉村發展基金,項目實施必須由村民主導。這種競爭機制激發了村民的內生動力。

扶貧基金會引入了賽馬機制,從河北省扶貧辦推薦的20個村莊中勘察篩選,最后剩下淶水的南峪村和灤平的大石門村。

結果我們知道了,南峪村拿出申辦奧運的勁頭拿到了項目,借助村宿模式整體脫貧。2018年,扶貧基金會注冊了獨立的項目品牌“百美村宿”,不斷推廣這一模式。

不是每個村莊都能做成旅游風景地,但不同村莊自有不同的資源稟賦。

2014年,扶貧基金會試水互聯網,一方面指導合作社生產優質健康的農產品,另一方面通過“善品公社”公共品牌運營,為合作社產品背書,贏得消費者信任。

如今項目已在80多個縣落地,扶持并孵化了110家農民合作社,旗下有石棉黃果柑、名山獼猴桃、紅河紅米、巴里坤哈密瓜等近50個特色農產品,直接帶動輻射3.6萬農戶脫貧增收,和“百美村宿”一道,成為扶貧基金會公益支農兩大事業群、兩大品牌。

中國社科院社會學研究所研究員、北京農禾之家咨詢服務中心理事長楊團認為,傳統觀念中,外來組織、資本與村社之間是交易關系,而公益組織則以項目為本創造價值,經濟價值與公益價值分立。

扶貧基金會顛覆了這一觀念——它是合作社的引領者、投資者、陪伴者和老師,以解決問題為本,將經濟價值嵌入公益價值,讓合作社變為自負盈虧的社會企業,創造了高效高質助農共富的新方式。(記者 張稚丹)

相關新聞

- 2021-06-16《把孩子送入劍橋的12堂超級家長課》:作為家長,我們要如何教育孩子?

- 2021-06-15《鄉村振興與可持續發展之路》

- 2021-06-11科普作家史軍出新書 從植物角度解讀人類歷史

- 2021-06-11《萬里走單騎:老單日記》講好文化遺產里的中國故事