西北角·中國甘肅網記者 宋芳科

河西走廊的風,吹過莫高窟的崖壁,也吹過侯楊紅在敦煌的十七個春秋。這座在戈壁中矗立千年的文化之城,每一粒沙都裹著壁畫的故事,每一塊彩石都藏著文明的溫度——而38歲的敦煌石粉彩繪技藝非遺傳承人侯楊紅,便是這故事的續寫者、這溫度的傳遞者。自2008年跨越兩千多公里奔赴而來,她便以熱愛為炬,在石粉與顏料的交融里,喚醒了沉睡千年的壁畫魂。

出身山西書香世家的她,與色彩的緣分早早就刻進了生命里。3歲時趴在祖父的畫案邊,看墨色在宣紙上暈開,看顏料凝成山河草木,那份對繪畫的癡迷,成了她往后人生的指引。大學讀《中國美術史》時,莫高窟壁畫的“大漠流光”讓她心馳神往;畢業時,當同齡人涌向都市霓虹,她卻帶著西部計劃志愿者的行囊,一頭扎進了敦煌的風沙里。初到時的土坯房沒有精致的陳設,夜晚的風裹著沙粒敲窗,她卻在昏黃的燈光下鋪開畫紙,一邊教當地孩子勾勒線條,一邊在敦煌的月光里,輕輕觸摸著這座城市的文化肌理。

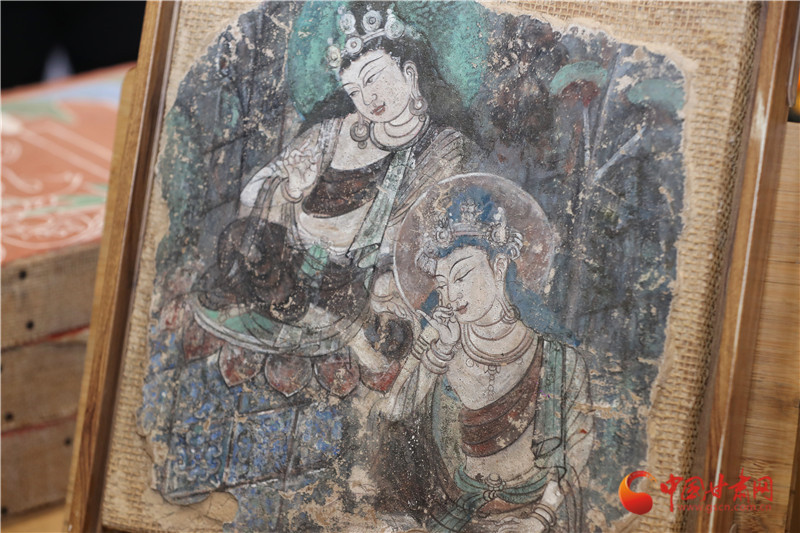

與敦煌石粉彩繪技藝的相遇,像一場跨越時空的約定。那天,她看見老師傅蹲在黨河岸邊,將彩色石頭細細研磨,青金石化作澄澈的藍,朱砂揉成熾熱的紅,礦石粉末與膠液相融后,在泥板上暈開的光澤,竟與莫高窟壁畫的溫潤如出一轍。“這不是簡單的畫畫,是在和千年前的畫工對話。”她當即拜師,從此成了黨河邊最執著的“尋石人”——一遍遍彎腰撿拾彩石,在研磨聲里探尋壁畫“千年不褪色”的奧秘:黨河沉淀的澄板土做底,摻上細沙與棉絮拌勻,再敷上親手制的礦石顏料,每一步都藏著對古法的敬畏,每一筆都浸著對文明的珍視。有時對著壁畫臨摹,恍惚間竟覺指尖觸到了千年前的顏料,耳畔似有畫工的低語,那份時空交錯的共鳴,讓她更堅定了守護這份技藝的決心。

從土坯房里的獨自創作,到九色鹿藝術基地的燈火通明,十七年里,侯楊紅的身份從“追夢人”變成了“傳燈者”,初心卻始終熾熱如初。最初的工作室只有幾位美術愛好者來訪,如今每年上萬人循著色彩而來——游客們在她的指導下,親手在泥板上繪制飛天、勾勒九色鹿,原本匆匆的旅途,因這一次親手創作,成了與敦煌的深度羈絆。“當人們拿起畫筆,指尖觸到石粉顏料的那一刻,文化的傳承就已經開始了。”她總這樣說,眼里閃著光,仿佛看見無數顆熱愛敦煌的種子,正隨著畫筆的起落悄然發芽。

她從不愿將敦煌的美困在崖壁與戈壁之間。帶著黨河的水、澄板土制的顏料,她走遍全國講學,讓敦煌的色彩在江南的煙雨里、北國的風雪中綻放;她牽頭創辦的九色鹿藝術基地,匯聚了22位和她一樣的年輕追夢人,他們挖掘壁畫里的飛天、藻井元素,做成能捧在手心的文創,讓千年技藝悄悄融進現代人的生活;她還與高端品牌合作藝術沙龍,讓敦煌“堅韌而鮮活”的精神內核,與當代文化碰撞出全新的火花。“敦煌不是博物館里的標本,是活著的文明。”她說,每一次走出敦煌,都是帶著使命傳遞這份鮮活;每一次回到敦煌,又能在與古人的“對話”里,汲取新的創作力量。

如今,38歲的侯楊紅仍常站在黨河邊,看陽光灑在水面,彩石在波光里泛著微光。“敦煌是我的根,走得再遠,我都知道要回到這里。”十七載風沙未改其志,她用石粉為墨、熱愛為筆,不僅讓敦煌壁畫的色彩在當代重生,更讓這份千年的文化血脈,順著畫筆的脈絡,流進了更多人的心里。當她的學生們握著顏料繼續創作,當遠方的游客帶著親手畫的泥板離開,便可知——敦煌的光芒,正沿著她鋪就的路,一路向前,照亮更遠的未來。

- 2025-11-07非遺文化看甘肅(48)|平涼藍染技藝:藏在板藍根里的草本芬芳

- 2025-10-31非遺文化看甘肅(47)|陳兵:刻刀下的葫蘆情 非遺里的傳承心

- 2025-10-23非遺文化看甘肅(46)|匠心守藝三十載:張志光與山丹烙畫的“薪火相傳”

- 2025-10-17非遺文化看甘肅(45)|郭百花:一根麥稈繪匠心 非遺技藝助振興

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號