西北角·中國甘肅網記者 劉姍

當歲月的指針在甘肅大地上緩緩劃過,留下的是一串串深邃而迷人的文化印記。其中,陳氏雕刻葫蘆,以獨特的魅力吸引著無數人的目光。

陳兵,是陳氏雕刻葫蘆的第二代傳人,甘肅工藝美術一級大師,省級非遺傳承人。

你可曾想象過,在一個小小的葫蘆上,竟能藏著一個浩瀚的藝術世界?

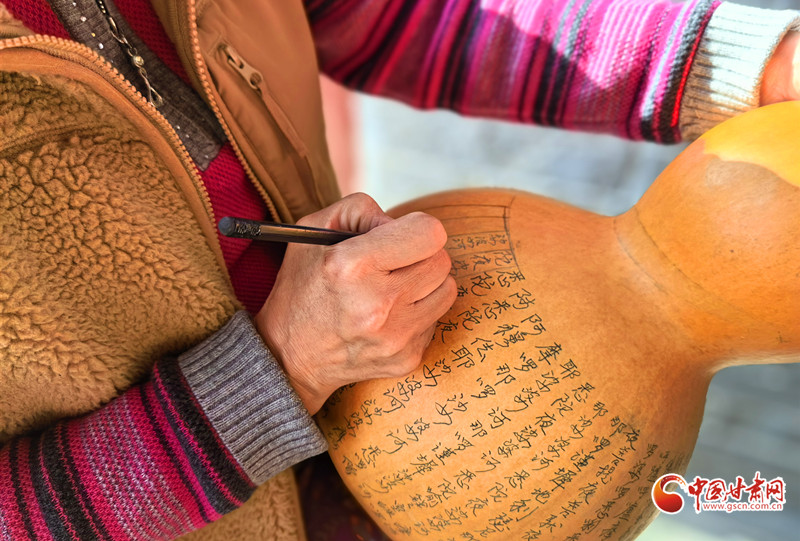

深秋的午后,陳兵手持刻刀,在小小的葫蘆上精雕細琢,仿佛在與時光對話,將一個個美好的愿景都鐫刻其中。

她出生于一個藝術氛圍濃厚的家庭,爺爺和太爺爺熱愛傳統書畫藝術,奶奶的刺繡精美絕倫,父親則在繪畫、書法、剪紙和雕刻葫蘆方面造詣頗深。

從小,陳兵便在家庭氛圍的熏陶下,跟隨父親學習書法、繪畫、剪紙和雕刻葫蘆。

“父親對我們要求很嚴格。”在陳兵的記憶里,家中那個既是工作臺又是餐桌的大臺案,成了她最初的學習天地。父親創作時,她就在旁邊靜靜觀摩,在日復一日的耳濡目染中,與刻葫蘆結下了不解之緣,這一結,便是四十余年。正是父親精益求精的態度,讓她在做任何一件事情時,都付出著百分百的努力。

正如陳兵所說:“雕刻葫蘆最重要的就是構思和設計,而書法與繪畫則是雕刻的基礎。”這份對技藝的深刻理解,源于她從小打下的堅實基礎。

陳氏刻葫蘆有著鮮明的特點,其中“不留白”便是與市面上其他刻葫蘆最大的不同之處。圖文并茂也是陳氏刻葫蘆的一大特色。

十六歲時,陳兵跟隨父親來到敦煌莫高窟,花費二十余日臨摹了大量的敦煌飛天形象。這次經歷不僅讓她對敦煌文化有了更深刻的理解,更為她開創獨特的雕刻特色奠定了堅實的基礎。

世界上沒有完全相同的兩個葫蘆,因此也沒有完全相同的兩件雕刻葫蘆作品。在陳兵眼中,葫蘆本身沒有優劣之分,關鍵在于對每件葫蘆特點的掌握和最適合的設計。

她認為,葫蘆上的瑕疵也是其獨特之處,只要善加利用,小瑕疵反而會成為點睛之筆。每一次雕刻,對她來說都是一次心靈的對話,體現著她作為非遺傳承人對作品的眷戀。

然而,雕刻葫蘆的過程并非一帆風順。從田間地頭收購來的葫蘆,要經過清洗、刮表皮污漬、晾干、拋光等一系列處理,才能進入雕刻環節。以刀代筆在方寸間雕琢世間百態,不僅需要一雙靈巧的手,更需要一顆善于發現美的心,以及對內心世界的深刻揣摩。

四十余年間,陳兵在不斷學習和探索中,獲得了眾多榮譽,“蘭州市非遺傳承人”“甘肅省民間藝術家”“甘肅省工藝美術一級大師”“中國民間工藝美術家”“甘肅省民間工藝美術大師”……這些榮譽是對她民間藝術家身份的高度肯定。

為了讓傳統非遺技藝煥發出新的活力,陳兵積極投身于傳承工作。她帶著葫蘆走進了蘭州市的多所學校,讓孩子們從小接觸并學習刻葫蘆技藝,親身體驗這門古老藝術的獨特魅力。在她的指導下,孩子們手持刻刀,小心翼翼地在葫蘆上刻畫,感受著古樸文化的深厚底蘊。

她還走進蘭州開放大學,為熱愛刻葫蘆的老年人手把手地傳授技藝,耐心細致地指導他們如何在小小的葫蘆上刻畫出精美的圖案。

“想刻好葫蘆,得先練習書法,有一定的功底。”陳兵說,尤其是陳氏刻葫蘆,她始終銘記父親的教導,并將這種理念傳遞給下一代。

她向大學生們發出邀請,希望他們能到她這里傳承這種工藝,還特別關注有潛力的孩子,教他們握刀姿勢、行筆姿勢,鼓勵他們堅持學習,并承諾在刻的過程中遇到問題會幫忙克服。

陳兵以她的執著與熱愛,守護著陳氏雕刻葫蘆這一非遺瑰寶,讓古老的技藝在新時代綻放出新的光彩。

- 2025-10-30【決勝收官“十四五”】定西聚力建設馬鈴薯全產業鏈高地 全鏈產值達254億元

- 2025-10-30何以中國·壁畫里的中國|榆林窟壁畫:古人的生活圖鑒 “曬”出千年煙火氣

- 2025-10-30何以中國·壁畫里的中國丨尋美榆林窟:水月觀音壁畫 演繹跨越千年藝術傳奇

- 2025-10-30何以中國·壁畫里的中國|榆林窟發現“悟空密碼”:壁畫《玄奘取經圖》比《西游記》早三百年

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號