原標(biāo)題:敦煌石窟的營(yíng)造

敦煌因石窟而聞名古今、享譽(yù)天下。而敦煌石窟是什么人建造的,又是怎樣建造出來的,這是每一個(gè)關(guān)心敦煌石窟的人首先需要了解的問題。

A.敦煌石窟是如何營(yíng)造的?

首先,敦煌石窟是什么人營(yíng)造的,即石窟的主人是誰。

敦煌石窟的營(yíng)造者,可以分為窟主、施主和工匠三類。窟主即石窟的主人;施主是出錢出力幫助窟主建窟的人;而工匠則是石窟營(yíng)造的具體操作者,按照實(shí)際需要可分為石匠(打窟人)、泥匠、塑匠、畫匠、木匠等。

第二,石窟營(yíng)造的程序、技術(shù)及營(yíng)造一座洞窟所需要的時(shí)間問題。

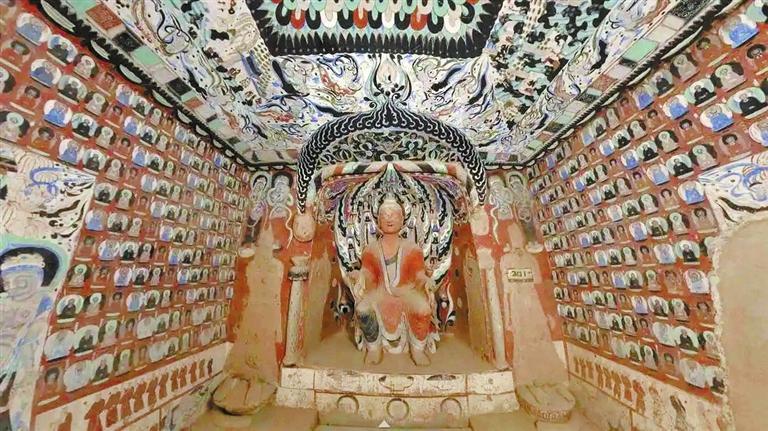

一個(gè)洞窟從始建到完成,一般需要經(jīng)過整修崖面、鑿窟、繪制壁畫塑像、修造并裝飾窟檐或殿堂等程序。敦煌文書中有一篇《營(yíng)窟稿》,內(nèi)容為慶贊佛窟落成的一些提綱挈領(lǐng)性的詞語,特別是它對(duì)佛窟營(yíng)造過程的具體描述,是佛窟營(yíng)造記贊文書的文范。全文如下:

“創(chuàng)茲靈窟,締構(gòu)初成。選上勝之幽巖,募良工而鐫鏨。檐楹眺望,以月路(露)而輝鮮;門枕清流,共林花〔而〕發(fā)彩。龕中塑像,模儀以毫相同真;侍從龍?zhí)欤嗤舛愫铡M鶃碚把觯瑺t煙生百和之香;童野仙花,時(shí)見祗園之萼。既虔誠(chéng)而建窟,乃福薦于千齡;長(zhǎng)幼合家,必延壽于南岳。請(qǐng)僧設(shè)供,慶贊于茲,長(zhǎng)將松柏以齊眉,用比丘山而保壽按照《營(yíng)窟稿》所記。”

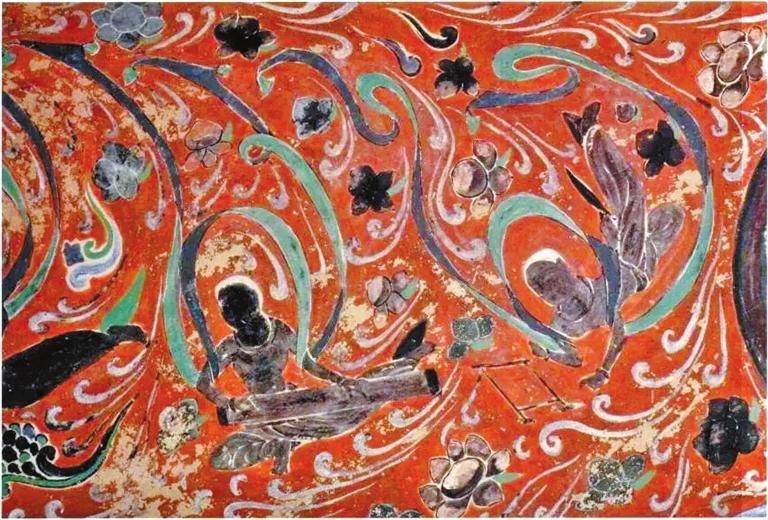

“選上勝之幽巖”即選擇造窟崖面,確定該窟在崖面上的位置,是佛窟營(yíng)造工程的第一步工作。“募良工而鐫鏨”,即雇請(qǐng)工匠開鑿石窟。但崖面原貌不是很整齊,鑿窟前還需要進(jìn)行整修,也屬于“良工”們的任務(wù)。“龕中塑像,模儀以毫相同真;侍從龍?zhí)欤嗤舛愫?rdquo;,這是對(duì)洞窟內(nèi)塑像與壁畫內(nèi)容的描述和贊頌,這里應(yīng)該理解成對(duì)佛窟內(nèi)整個(gè)壁畫內(nèi)容的敘述和贊頌的提示。在佛窟中,塑像和壁畫的具體內(nèi)容、數(shù)量多少以及規(guī)模大小都是不同的。在佛窟營(yíng)造文書中,不論碑銘還是贊記,對(duì)窟內(nèi)塑、畫內(nèi)容的描述和贊頌是最主要的內(nèi)容,表現(xiàn)得最詳細(xì)、最具體、最生動(dòng);所占篇幅相對(duì)來講也最大。“檐楹眺望,以月露而輝鮮;門枕清流,共林花而發(fā)彩”,是對(duì)建成后的佛窟外貌的描述。清流指窟前的大泉溪水,這里把建成的某一洞窟與整個(gè)莫高窟的環(huán)境聯(lián)系在一起進(jìn)行描繪;當(dāng)然,這里也包括了修建洞窟前木構(gòu)窟檐的內(nèi)容。

B.營(yíng)造一座佛窟需要多少時(shí)間?

對(duì)一座佛窟營(yíng)造所需的時(shí)間多少,我們也是通過營(yíng)造過程的這幾個(gè)階段來統(tǒng)計(jì):

整修崖面與鑿窟時(shí)間,這一點(diǎn),洞窟本身無法反映,但根據(jù)文獻(xiàn)中保存的一些間接和零星的記載可知,一個(gè)大型洞窟的開鑿,一般需要一年到三年的時(shí)間;小型窟龕所需時(shí)間會(huì)短些。而高達(dá)數(shù)十米的大像窟,也得花上四五年時(shí)間才可鑿出。壁畫與塑像的繪制時(shí)間,文獻(xiàn)中所反映的也就是三個(gè)月到半年時(shí)間。根據(jù)安西榆林窟第20窟的畫工題識(shí)記載,這座中型洞窟,從頭到尾是由一位畫匠在兩個(gè)半月內(nèi)完成全部壁畫的繪制工作的。而在一座洞窟的營(yíng)造過程中,修建窟檐所用的時(shí)間是最少的。我們從現(xiàn)存的窟檐題梁中可以看到,其營(yíng)造時(shí)間的某年某月某日寫得十分詳細(xì)和具體。這些窟檐也就是在一天之內(nèi)建成的,加上營(yíng)建前后的備料和妝繪,最多有一個(gè)月時(shí)間就足夠了。

在敦煌石窟營(yíng)造史上,一般說來,一座洞窟營(yíng)造時(shí)間的長(zhǎng)短,由于受到洞窟規(guī)模大小、窟主的財(cái)力和勢(shì)力、社會(huì)變遷等各方面條件的制約,也就各不相同。莫高窟的窟主有官宦、高僧、大族、庶民百姓等各個(gè)階層的各類人物。有一些洞窟要在幾百年中、經(jīng)歷幾個(gè)朝代才能建成。這些情況比較特殊,需要作具體的探討。

要全面了解石窟營(yíng)造,還有一個(gè)問題,就是石窟群的形成過程。敦煌石窟包括敦煌境內(nèi)及其周圍大大小小的石窟群,最大的當(dāng)然是敦煌莫高窟,但它也不是一開始就有這樣大的規(guī)模,而是經(jīng)歷了十多個(gè)朝代的一千多年時(shí)間才形成的,最少也經(jīng)歷了五百多年時(shí)間才有今天的規(guī)模。而在今天,已經(jīng)看不到石窟開鑿前或開鑿過程中的面貌的情況下,要較好地理解這一問題,就需要一種新的方法,這就是考古學(xué)上所謂的“崖面利用”。崖面利用,換言之,即是對(duì)可以用來開鑿石窟的整片崖面的利用。在可以利用的崖面上,開始,一般都是懸空開鑿,因?yàn)槭艿降孛媾c洞窟間的交通和勞動(dòng)條件等因素的影響,所以每一個(gè)時(shí)期所鑿洞窟相對(duì)比較集中。后來者以先開洞窟為中心向崖面的左、右兩邊或上、下擴(kuò)展,在崖面上形成一個(gè)個(gè)“時(shí)代區(qū)域”——所有洞窟在崖面上按時(shí)代順序排列組合,顯得很有規(guī)律。當(dāng)然,崖面上也有一些以后時(shí)代里“穿縫插針”的洞窟,那是在窟群崖面(可使用崖面)達(dá)到飽和狀態(tài)后出現(xiàn)的情況。而且,它與原時(shí)代崖面上洞窟的排列組合顯得格格不入,有些甚至是在破壞了先代崖面的前提下進(jìn)行的。這些,在崖面上可一目了然。

敦煌石窟的各石窟群所處崖面一般就是這樣的崖面系列。特別是莫高窟,一個(gè)個(gè)“時(shí)代區(qū)域”和各個(gè)營(yíng)造時(shí)期(特別是早期、前期)的洞窟,在崖面上按時(shí)代順序排列得十分有規(guī)律。早在十世紀(jì)中期,由敦煌僧團(tuán)發(fā)布的在莫高窟“遍窟燃燈”的榜文,將崖面劃分為10個(gè)燃燈區(qū)域,這10個(gè)區(qū)域就在一定程度上體現(xiàn)著莫高窟崖面上的時(shí)代性。

C.莫高窟窟群崖面的演變過程

莫高窟窟群崖面所展示的演變過程是:

從公元366年開始,兩位創(chuàng)窟的和尚樂傅和法良建成268和272窟。以后的50多年時(shí)間里,只有這兩個(gè)洞窟孤懸于莫高窟崖面上。

公元421一433年間,北涼占據(jù)了敦煌,莫高窟也第一次正式開始大規(guī)模的營(yíng)造。這次營(yíng)造活動(dòng)的內(nèi)容,包括268、272窟的改建和275窟的新建,以及三個(gè)洞窟按各自的功能統(tǒng)一計(jì)劃和安排繪制了壁畫和塑像。這樣,莫高窟崖壁上首次出現(xiàn)了一組可供僧侶們禪修、朝拜與進(jìn)行大眾佛教活動(dòng)的獨(dú)具特色而又有一定規(guī)模的佛教建筑。整體北朝時(shí)期,莫高窟所營(yíng)造的洞窟,在崖面上以十六國(guó)時(shí)代的三個(gè)洞窟為中心向南北兩邊擴(kuò)展延伸,南面接268窟向南至246窟,其中256窟為后代擴(kuò)建;北面接275窟向北,分上下兩層,上層從454窟周圍開始至428窟,下層285窟開始至305窟(該層為現(xiàn)存崖面上的一介夾層,北至321窟,南至65窟)。這三條線上的洞窟加起來共有50多座。另外,這些洞窟都是懸空開鑿。當(dāng)時(shí),莫高窟曾有過在崖面的最底層營(yíng)造洞窟的嘗試。例如487、488、489諸窟與北涼、北魏窟在同一垂直面上,低于現(xiàn)在的地面五米左右,洞窟地面可能與當(dāng)時(shí)的大泉河床底面平行,因其無法解除洪水和積冰給其帶來的危害,不久這些洞窟被廢棄不用,以后也未曾再于這一平面營(yíng)造過洞窟。隋代的莫高窟崖面,是在先代窟群崖面的基礎(chǔ)上向南北兩頭拓展。當(dāng)時(shí)莫高窟崖面上的洞窟是上下兩層,上層248窟至428窟一段,下層285窟至305窟一段。隋代開始,上層接428窟向北,營(yíng)造了427窟至376窟一段,接248窟向南營(yíng)建了246、244、242諸窟;下層即現(xiàn)在崖面上的夾層,接305窟向北營(yíng)造了306窟至317窟一段,接285窟向南修建了282窟至64窟一段。經(jīng)過隋代的營(yíng)造,莫高窟窟群崖面已較完整而又頗具規(guī)模,上下兩層洞窟懸空開鑿在600多米長(zhǎng)的崖面上,上層南起242窟,北至376窟,下層南起64窟,北至317窟,共計(jì)窟龕大小140余。同今天密密麻麻如同蜂窩似的崖面比起來,當(dāng)時(shí)崖面上的景致則獨(dú)具一格。這種情況在敦煌周圍其他一些小型石窟群中至今還可看到。

從公元642年開始,由于最早營(yíng)造的220窟率先在遠(yuǎn)離其他石窟共140米的崖面上鑿建,打亂了崖面的發(fā)展規(guī)律。經(jīng)過200多年的營(yíng)造,至少到九世紀(jì)中期時(shí),莫高窟南區(qū)近百米長(zhǎng)的窟群崖面的洞窟已經(jīng)達(dá)到飽和狀態(tài)。所以我們說,莫高窟窟群崖面在唐代就已形成了今天的規(guī)模。至于后來數(shù)百年間的繼續(xù)營(yíng)造,除了重修前代窟龕外,新建的為數(shù)不多的佛窟也沒有突破唐代崖面的范圍。

文/馬德

- 2023-03-16絲綢之路上的“國(guó)寶級(jí)”文物

- 2023-02-27圖解|穿越千年!揭秘南佐遺址文化密碼

- 2023-02-23【甘快看】四角坪遺址發(fā)現(xiàn)秦代疑似濾水裝置

- 2023-02-23【走近考古】甘肅考古與黃河文化

西北角

西北角 中國(guó)甘肅網(wǎng)微信

中國(guó)甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)

學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó) 今日頭條號(hào)

今日頭條號(hào)