原標(biāo)題:溫和儒雅君子風(fēng) ——懷念高財(cái)庭先生

在槐花飄香的五月,高先生走了!

才華橫溢的兄長(zhǎng)般的文友高財(cái)庭先生,他正英年。同他不多的交往,點(diǎn)點(diǎn)滴滴,清晰如昨,浮現(xiàn)在眼前……

1

上世紀(jì)90年代末,在一所鄉(xiāng)下中學(xué)教書(shū)的我,從同事手里借得一本《淺草集》,認(rèn)真捧讀,驚嘆不已!沒(méi)想到作者高財(cái)庭如此有才,古文底蘊(yùn)如此深厚,竟然用楹聯(lián)的形式將靖遠(yuǎn)的名勝、特產(chǎn)、要塞寫(xiě)了個(gè)遍,且個(gè)個(gè)貼切恰當(dāng),名副其實(shí)。身處偏鄉(xiāng)僻野之地,孤陋寡聞的我,頓時(shí)奉他為大家。

我用剛從學(xué)校運(yùn)動(dòng)會(huì)上獲得的獎(jiǎng)勵(lì)——一本筆記本,摘錄了他的許多楹聯(lián)。那時(shí),他好像在縣政府任某職,前程錦繡,年輕有為,才華橫溢,事業(yè)蒸騰。身處鄉(xiāng)野之地的我,不敢奢望與他有緣一見(jiàn),因?yàn)椋谖倚闹校褪且蛔卟豢膳实拇笊剑抑荒苎瞿剑鴧s步。

隨后幾年,處于成家生子必經(jīng)階段的我,雖然忙碌卻一直默默關(guān)注著他的寫(xiě)作,陸續(xù)向人借讀了他隨后出版的幾本書(shū),贊嘆他的文學(xué)成就時(shí),更感動(dòng)于他的奮進(jìn)。全民喜歡文學(xué)的大潮已江河日下,真正的寫(xiě)作者日漸稀少,文學(xué)曾經(jīng)波濤洶涌的雄宏壯勢(shì)已日漸式微,這種狀況下,他卻堅(jiān)守夢(mèng)想,不忘初心,一本接一本出版了《槐花集》、《槐英軒聯(lián)稿》等多種著作,詩(shī)、詞、賦、楹聯(lián)、散文,各種文體,全面開(kāi)花,各種報(bào)刊,獨(dú)上層樓。在我們當(dāng)?shù)匚膶W(xué)圈內(nèi),獨(dú)當(dāng)一面的他,簡(jiǎn)直猶如獨(dú)立江河的中流砥柱,讓人驚奇不已,贊嘆不止。

2

時(shí)光荏苒,轉(zhuǎn)瞬,到了新世紀(jì),當(dāng)我調(diào)進(jìn)縣城中學(xué)后,不期然與后來(lái)成為他兒媳的一位美女成了同事,然后就看到了他集大成的煌煌巨著《北方的槐》,也道聽(tīng)途說(shuō)了他的許多軼聞趣事,更有目共睹了他的許多成就:《光明日?qǐng)?bào)》上發(fā)表《白銀賦》,榮獲“聯(lián)壇百佳”、“楹聯(lián)十杰”、“年度十佳”、各種征文比賽的一等獎(jiǎng)……

在日漸荒蕪的文學(xué)園地中,他矢志不移,潛心寫(xiě)作,成績(jī)斐然,頗有建樹(shù)。人們認(rèn)為成功就該是他那個(gè)樣:在任為官,兼濟(jì)天下,業(yè)余寫(xiě)作,成績(jī)卓著。多少文人雅士,渴望能見(jiàn)他一面,聆聽(tīng)一句他的教誨,期盼他的指點(diǎn)……

出道甚晚又功力淺薄的我,得幾位前輩抬愛(ài),在幾次文會(huì)上,不期而遇了他。那時(shí),他正在縣長(zhǎng)任上,我不敢冒昧打擾,只是靜靜觀望他,高大挺拔,風(fēng)流倜儻,氣宇軒昂,躊躇滿志,舉手投足間,禮節(jié)周到,英氣逼人,真正如鶴立雞群,顯耀奪目。

2014年,高財(cái)庭先生出任《白銀日?qǐng)?bào)》社長(zhǎng)一職,本色當(dāng)行的他,力主改革,開(kāi)辟疆場(chǎng),堅(jiān)挺原創(chuàng)文學(xué),支持本土作家,在紙質(zhì)報(bào)刊生存陣地日益縮小的嚴(yán)峻形勢(shì)下,他銳意改革,標(biāo)新立異,副刊時(shí)評(píng),別具特色,兩報(bào)一刊,鑄就精品,硬是在那干旱閉塞的夾縫中,創(chuàng)造出了一片愜意人心的文學(xué)濕地。

從那以后,我看到了以往死水微瀾的當(dāng)?shù)匚膶W(xué)圈,被他激蕩得漣漪蕩漾,以他為首的這一片文學(xué)濕地上,沙鷗翔集,魚(yú)游鳥(niǎo)飛,水草豐美,詩(shī)意繁華……

我就是在那時(shí)接到了他約稿的電話,并向他主政的報(bào)紙投稿多次后,才算正式認(rèn)識(shí)了他。而他,也因?yàn)樽恐奈膶W(xué)成就,成了我們所有人心目中的“大哥大”。大家談起他的作品,只有贊嘆,說(shuō)起他的勤奮,唯有感嘆。所有文學(xué)青年都把他當(dāng)作人生的榜樣,成功的典范!所有文朋詩(shī)友的作品都以得到他的首肯為榮,他就是那日漸萎縮的文學(xué)陣地中的一面旗幟,一桿高標(biāo),引領(lǐng)我們奔向心目中的圣地——文學(xué)。

3

可是每一個(gè)熟識(shí)他的人都覺(jué)得他的成功不止于此,大家都想稱他“高大俠”,這說(shuō)來(lái),話就長(zhǎng)了——

某年冬天,我跟隨一位文兄去看望一位文學(xué)老前輩,文兄和老前輩談得都是極為久遠(yuǎn)的人和事。冬日斜陽(yáng)下,就著一壺茶,我聽(tīng)到他們提到最多的字眼就是他的名字。文兄說(shuō)他對(duì)自己有再造之恩,前輩說(shuō)他對(duì)自己有再生之情,他們的交談就是絮絮叨叨地恢復(fù)當(dāng)時(shí)他“再造”“再生”他們時(shí)的場(chǎng)景。文兄說(shuō)他慵懶不思進(jìn)取,是他督促他寫(xiě)字寫(xiě)文,終于小有成就。前輩說(shuō)他面臨人生困境,是他伸手相助,幫他度過(guò)……

那種沉思回憶,猶如電影慢鏡頭一般,生動(dòng)回放了他的見(jiàn)識(shí)、魄力、果斷和俠義,以致多年以后,我一個(gè)置身事外的人聽(tīng)著他們的訴說(shuō)都能深刻感受到他的仁慈善良,俠義心腸。而這只是其中之一。

在和幾位“老文青”的交談中,他們提到他任縣職,主管文化教育時(shí),對(duì)文化的重視,對(duì)文學(xué)的熱情。他們說(shuō)那是當(dāng)?shù)匚膶W(xué)的“黃金時(shí)期”,聚會(huì)有地方,談?wù)撚型溃顒?dòng)有組織,一切都呈現(xiàn)出了欣欣向榮,萬(wàn)木蔥蘢的氣象。在他的多方支持下,我們這個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的小地方,在當(dāng)時(shí)產(chǎn)生了幾位在全省和全國(guó)有影響的藝術(shù)家、作家。可惜,“此情可待成追憶,只是當(dāng)時(shí)已惘然。”他們好懷念他和那個(gè)時(shí)期……

4

高先生才華橫溢,全面多能,出手不凡,眾多文學(xué)愛(ài)好者都以能得到他的文字為榮。有初出茅廬者要出一本書(shū),請(qǐng)他作個(gè)序,有出過(guò)書(shū)者,要請(qǐng)他寫(xiě)個(gè)評(píng)論,甚至不認(rèn)識(shí)的文友有親人過(guò)世,冒昧請(qǐng)他撰寫(xiě)挽聯(lián)、碑文,他都從不推辭,更不因人微言輕而慢待或輕視,總是犧牲休息時(shí)間或搭上睡眠時(shí)間,忙里偷閑地一一滿足大家。雖然工作繁忙,公務(wù)冗雜,但他從來(lái)都不會(huì)拒絕別人。農(nóng)家出身的他,覺(jué)得人人都有自尊,張口容易閉口難,求他是看得起他,不能拂了人家的興,于是,他成了許多人張口求助的“俠客義士”,而他也總能令人滿意而歸,盡興而回。

他的古道熱腸,不僅體現(xiàn)在關(guān)心基層文學(xué),提挈新人,還表現(xiàn)在,不管是市、縣、區(qū)還是更小地方的文學(xué)聯(lián)誼會(huì)、首發(fā)式,研討會(huì)、采風(fēng)等活動(dòng),只要有請(qǐng),他必不顧路途遙遠(yuǎn),驅(qū)車趕來(lái),真誠(chéng)欣賞,誠(chéng)懇提議,不遺余力地指導(dǎo)……

各種文學(xué)集會(huì),因?yàn)橛辛怂兂闪烁咭?guī)格,高檔次,高標(biāo)準(zhǔn)的“雅會(huì)”,文朋詩(shī)友有了他,就有了“主心骨”、“指導(dǎo)員”、“總策劃”。他真誠(chéng)的欣賞和批評(píng),精準(zhǔn)的提議和建議,莫不使人有“聽(tīng)君一席談,勝讀十年書(shū)”的感覺(jué)。可以說(shuō)大形勢(shì)下文學(xué)日益萎縮的不可逆中,我們小地方的文學(xué)卻顯現(xiàn)出了百花爭(zhēng)艷,鳥(niǎo)語(yǔ)花香,水草豐美的別致景象來(lái),這完全有賴于他不遺余力的支持和鼓勵(lì)。

文學(xué)圈的老中青幾代人中,都有他的朋友,熟人、故人,人們常說(shuō)“文人相輕”,他的所作所為卻讓文人們看重他,尊敬他,傳頌他,到底,他是怎樣的一個(gè)文人啊?

文學(xué)上,他是那才華橫溢,倚馬可待的大才子。

事業(yè)上,他是那身居要職,功成名就的成功人士。

生活中,他是那寵妻嬌女,情滿妻兒的暖男。

他呀,就是溫和儒雅君子風(fēng),古道熱腸的“高大俠”!

溫和,是他處事的態(tài)度,儒雅,是他學(xué)者的氣質(zhì),“大俠”是他待人的熱腸。

溫和儒雅君子風(fēng),斯人已去,懷念永遠(yuǎn)!

□李艷艷

相關(guān)新聞

- 2017-01-20隴周刊(2017年 第3期)

- 2017-01-26隴周刊(2017年 第4期)

- 2017-02-10 隴周刊(2017年 第5期)

- 2017-02-17 隴周刊(2017年 第6期)

精彩推薦

-

【“醉”美深秋 】“獅”意金秋醉五泉(組圖)

【“醉”美深秋 】“獅”意金秋醉五泉(組圖) -

隴中“十三花”宴席 鄉(xiāng)村美食的大乘之作

隴中“十三花”宴席 鄉(xiāng)村美食的大乘之作 -

蘭州市第三屆青少年社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題動(dòng)漫設(shè)計(jì)作品征集評(píng)選展示(互動(dòng)類 一)

蘭州市第三屆青少年社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題動(dòng)漫設(shè)計(jì)作品征集評(píng)選展示(互動(dòng)類 一) -

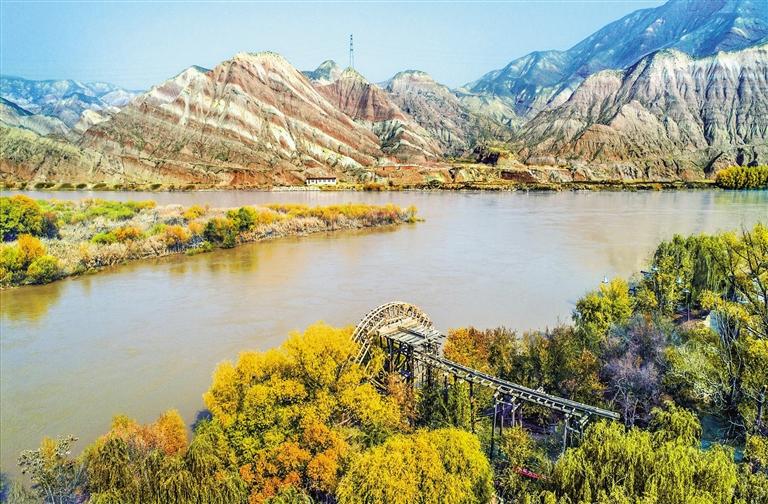

甘肅旅游丨興隆秋色期如許 恰是絢麗多姿時(shí)

甘肅旅游丨興隆秋色期如許 恰是絢麗多姿時(shí) -

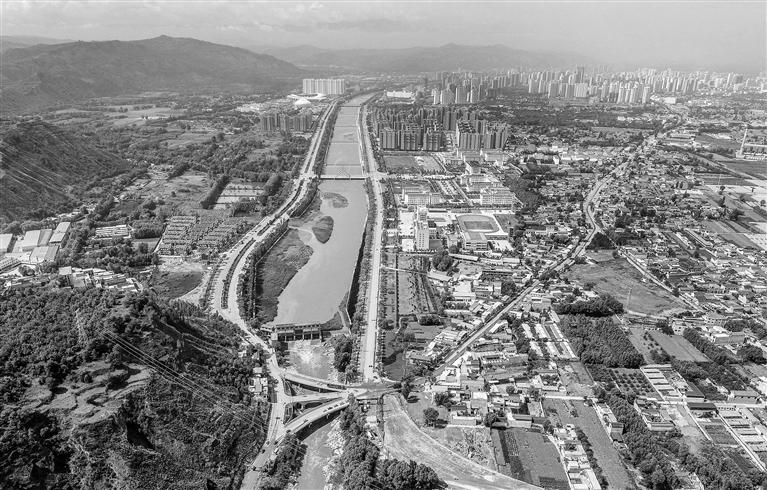

甘肅旅游丨蘭州,秋天的童話

甘肅旅游丨蘭州,秋天的童話 -

甘肅旅游丨臨夏折橋鎮(zhèn)折橋村:特色農(nóng)家樂(lè) 享河州美食

甘肅旅游丨臨夏折橋鎮(zhèn)折橋村:特色農(nóng)家樂(lè) 享河州美食 -

甘肅旅游丨康縣長(zhǎng)壩鎮(zhèn)福壩村:尋覓鄉(xiāng)愁絕佳去處

甘肅旅游丨康縣長(zhǎng)壩鎮(zhèn)福壩村:尋覓鄉(xiāng)愁絕佳去處 -

甘肅旅游丨榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)李家莊村:把酒吟詩(shī) 圓田園夢(mèng)

甘肅旅游丨榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)李家莊村:把酒吟詩(shī) 圓田園夢(mèng)